投資ノート【先乗り株カレッジ:事前学習|正しい株の基礎(中級)】

投資ノート【先乗り株カレッジ:事前学習|正しい株の基礎(中級)】です。

当サイトは、Bootstrap5で製作しています。

やるべきことが個人投資家にはある

基本的な意味合いを考える

- 寄付前

その日のスタートで、前日からの思惑や感情から成り立つ。 - 前場の引け

後場に対する心理が反映される。 - 後場の寄り

前場からの感情がゴールになる。 - 大引け

明日への心理が反映される。

朝の仕事

朝は情報を得る

- 自分がすべきことの材料を集める。

- モーニングサテライトやネット(株探)、新聞などから情報を得る。

- 適時開示情報がまとめられたサイトや先物手口も重要。

- ニュース以外の機械的、実質的な要因(業績や決算など)を先に知っておく。

- その後、ニュースをまとめていく方がいい。

源太が見るページ

寄付の注文状況の見方

寄付の注文状況を確認する

- 個人投資家、法人などに多い「指値出会注文」

・早い時間から注文を出してくる。 - どうしても売り買いしたい人は「成行」

- モアベターの売りは「計らい」注文となるので直前に出してくる。

・気配を見ながら注文を出してくる。

・本来の注文から変わってしまう。

寄り直前は素直な注文にならない

- 8:30位の気配を見ておく。

- 本来の気持ちが出ているので、後からその値段に向かう傾向がある。

- 指値買いをする参考になりやすい。

寄付に注文を出す人は多い

- 前日から、または、当日の寄りで注文を出してくる。

- 個人投資家等に多い「指値出会注文」。

- 売買の気持ちが強くなると、他の指値より有利に(高値、安値で)出そうとする。

このような場合は、様子を見た方がいい。

外資系動向の確認と「成行注文」などの傾向を調べる

- 朝の外資系動向を確認する。

- 外資系注文や先物に絡んだ注文が8:50あたりから出始める。

- SQなど先物を有利にする時は、注文を出したり消したりが忙しい。

寄付直前

板状況の確認

- どこに売り買いの大きな注文があるか。

- 指値を変えてきていないか。

- 大きな指値が原因で、気配が変わっていないか。

- 変化させる場合は、どういう意図か考える。

そのタイミングで全体を見る

- 自分の持ち株、興味のある株しか見なくなる。(全体も見る)

- そこまで見て心配ならば、その株はよくないから持つな。

- 急に先物が売られたり買われたり、為替などにも注意する。

- 世界の株価は有効である。

- 連携関連株を合わせて見る。

- 個別株と全体市場の意味を探る。(銘柄の持つ意味・強さが大事)

- 意に合わない動きなら、もう一度ニュースなどを確認する。

9:05あたり(相場の分かれ目)

商いをしない方がいい時間帯。(失敗する確率が高い)

やろうとしたことが一巡する

- 前日から思い描いていたことの行動が一巡するとき。

- デイトレードやディーラーが次の行動に入ろうとするとき。

- 両者とも、とにかく反対売買から攻めても、寄付きと直ぐにまた動く。

- うまく行ったか、うまく行っていないかを考える時間。

注文して5分位で、我慢の神経に異変が出始める

- 指値を動かしたくなる。

- 反発、反落を狙った商いがしたくなる。

- 大きな指値注文が、諦めて消えてしまうことも多い。

- 思った値段より高いので諦めた、または、値段にプレッシャーをかけるため意図的に高い、安い指値を入れてくる人もいる。

- この時間は、心理が偏る傾向から、失敗しやすく、判断が難しい。

9:10あたり

するなら逆張り。(下げたところを買いにいく)

行動に対する反省が始まる時間帯

- 買っておけばよかった、売っておけばよかった。

- 期待は不安に、不安は安堵に。

- この心理が一番危険で間違いやすい。

- 売ってしまって資金が多い時間帯で、何かしたくなる。

「二番手」という発想

「二番手」が上がるから「一番手」が上がるという発想が大事。

デイトレードでは、「一番手」の動きに注目する。

一番手目線の人がうまくなる

市場の考え方は、「二番手が上がるには、何が上がるのか」という一番手目線の人がうまくいく。

- 始まって10分位は何かしたいという感情が強くなる。

- 一番買いたいものを逃してしまうと「二番手」を探してしまう。

- 同じテーマの「出遅れを狙う二番手」、もしくは、テーマが違う「出遅れ銘柄」を買ってしまう。

- 二番手は元々投資対象ではないから、デイトレードではうまくいかない。

- 中期的な上げ値も一番手に劣る。

朝のリズム

9:30から市場は変わる可能性が高い

- 人間の緊張は30分しかもたない。

- 9:30から市場は変わる可能性が高く、朝の注文もそこで終わることもある。

- 公的の注文は、その時間から注文が始まる。

・IT時代で市場の動きは早いが、未だに大まかな注文の出し方は変わっていない。

・大きな意味での傾向は基本通りで、「運用は30分単位」で相場は変わっていく。

・9:00から会議があれば、30分経ってから部課長が帰ってくる。

・朝のリズムは今も変わらない。

9:30以降の考え方と投資主体の行動

9:30から方向性が変わりやすい

- 寄付きからの注文を見て、注文を出す人がいる。

- 9:30までの主体は、外国人や個人投資家が多い。

- 9:30以降は、機関投資家や運用者、自己部門(ディーラー)などが主体になる。

9:30までに出した注文で思惑と違う(買えなかった)ものは、1回取り消す

冷静になって考え直す時間帯。

- 最初からそれを狙った行動ならいいが、そうではない思惑と違った変化は良くない。

- 思惑が外れたら(変わったら)1回注文を取り消す。

- 主体が変わると評価が変わるから。

- 上がり(下がり)過ぎていたら、買わない(売らない)で他人の評価を待つ。

- 1日の値幅の予想(例えば、日経平均がどれ位動くか)をして、その中の何パーセント動いているかを考える。

- やりたいことが一巡し、情報が吟味される。

投資家が冷静になっていく。 - 外資系の機械的注文やその日の注文状況が市場で判断される。

それぞれの情報から作戦を変えることもある。 - 決めつけた行動は良くない。

- 急ぐ注文か、そうでないかはよく考える。

10:00の行動心理

市場の値段が非常に変化しやすい時間帯。

2回目の外資の注文を確認する

- 「外資系動向」として、どんな動きがあるか。

- 普通は、業種で見る。

- 寄付きの業種別動向で外資が買っていると言われているものを見る。

- 再度それらに反応があるかどうかを見る。

- 特に先物などの指数の動きに注意する。

10:20の行動心理

国内金融機関が一定の意志を持って動きやすい

- 上海などの海外市場の動き。

- 一定の方針がここで出揃い、1日の基本的な方向性が出る。

- しかし、金融機関は日銀などの一時的な注文で終わることもある。

- いずれにしても「下値や上値の注文」「機械的な売り買い」を確認すべき時間帯。

11:00の行動心理

証券会社に外資や国内金融機関の後場のバスケット注文が出始める

後場の動きを先読みすることができる時間帯。

- 信託は過去の名残りで、11:30からの休憩時間に馴染めていない。

- 11:00休憩の壁は、「5日・10日払い」のごとく残る。

- 証券会社に打診して、手数料を決める。

- 時間が少々前後したり、思惑で先に動いたりする。

11:30の行動心理

前場の引けには、後場への気持ちが表れる

- 後場への期待が高ければ「高い」。

- 期待が高いと思い過ぎると、11:20位から失速することもある。

- 後場に警戒感が強かったり、昼休みの先物を意識して売り過ぎることもある。

- この時間帯の商いの多くは「不確定でメンタルの影響が強い」ということになる。

12:30~13:00の行動心理

証券会社では後場寄りの商いが多い

- 後場のバスケットや決め商いなど「引け」は「出来ず」の可能性がある。

- 証券会社では後場寄りが過去から多く、その名残りが未だにある。

-

最近は場外クロスができるが、習慣として多いと言われている。

・決め商いは手数料以内で反対売買される。

・日銀の注文も決め商い。

・処理には30分あまり掛かると言われている。

・あくまでも需給で、市場環境とは関係ない。(方向性はあるかもしれない)

13:00の行動心理

相場が変わりやすい時間帯。

処分が終わり、ニュースの時間

- 決算など企業情報が多く出始めて、それによって市場が動く。

- 何もない市場でバスケットなどが多い場合、この時間から反転し始める。

- 市場の方向性や発想が変わりやすい時間帯。

14:15~14:30の行動心理

非常に迷う時間帯

-

証券会社の自己部門や個人投資家のデイトレードの方が迷う時間帯。

・14:30から明日への期待相場になる。

・期待がないと下がり、あれば上がるが非常に迷う時間帯。

・その時、14:30までに処分したい動きが続く。

・基本は『逆張り』をする。

・源太が一番好む時間帯。

14:30の行動心理

非常に偏った動きに向かう

-

ここからは翌日への期待で動くため、非常に偏った動きに向かう。

・動きが行き過ぎてしまうと、14:50位で変わる。

・閑散や力ない市場の場合は、14:45位からしか方向性がつかない。

・一気に来るときは、個別株の場合は買い主体の強さがわかる。

計らい商い(モア・ベター)

この用語を覚えて欲しいのは、実際の注文において数多く出てくるから

- 「売買委託者が証券会社に売買を任せること」を意味する。

- 「ベスト」とは違い、「環境から考えてベストの商い」を目指す。

- 一定の条件(〇円以上など)を付けることもある。

- 大方は株数を指定して、その日の内に、または、一定期間で(20日までに)売却する。

- 外資系年金ファンド、国内生保、金融機関、事業会社などから出る注文。

- 9月末、11月末に続けて売られることがあるのは、この手の商い。

任された期間中に売却

- 最初は値段を壊さないように売る傾向。

- 期間が迫ると、執行単価平均よりも売却は下へ、買いは上へと揺れる。

- これまでの執行単価平均が有利になるようにする。

- 評価を高めるために、株価を上下させる。

- このため、「月の20日」が安値・高値に向かう傾向がある。

一社に任せられるとは限らない

- 偏った手口を避けるためである。

- 一部の企業に売りが切れたと思わせる。

- 手数料の固定化を防ぐ。

「計らい商い」のまとめ

強気で買い集めるとき

- アベノミクスのように、強気で長期的に株式を集める時は、3ヵ月ぐらいに分けて集める。

- 投資金額によって、数回に分けて買う事もある。

弱気で売却するとき

- バブル崩壊のように、徹底的に売却する時は、売り注文が続く。

・この売買を利用して、先物を大きく動かす。

・急ぐ商いは、時間の限られた注文で金額も大きい。

・『小回り3ヵ月、大回り6ヵ月』という格言は、こうして生まれた。

- 注文一つでもこうしたリズムがあるので、様々な特徴が出てくる。

- 用語の説明ではあるが、こうした中味を覚えることが大切。

チャートの考え方

W底、V字底、二段上げ、三段上げなどの言葉が多い

- 形から入らないこと。

- しかし、理屈は覚えておくこと。

- チャートは注文のリズムに合わせて活用することが大事。

- 第二段の注文や市場の転機の時にチャートを利用する。

- 投資カレンダーでいう「ポイントの日」などで使う。

チャートの基本は移動平均

- 移動平均は、文字通り「平均」である。

- 5日移動平均は、5日間の間に買った人の平均。

- 25日、50日、75日、100日も同じである。

- その限られた期間で「儲かっているか、儲かっていないか」を考える。

チャートの見方

- 昔買った人は損でも、最近買った人は儲かり始めた。

- 25日移動平均線も抜けてくると、ここ25日間に買った人も儲かり始める。

- 基調が強いならば、「ゴールデンクロス」で買い。

ゴールデンクロス:古い移動平均線を新しい移動平均線が下から抜くこと。

ゴールデンクロスになる前に買ってしまおうというのが源太のやり方。 - 基調が弱いならば、売り圧力から上がりにくい。

- 「ゴールデンクロスは買い」という単純な見方ではなく、意味を知る(市場全体が強いか)ことが大事。

- 全体が弱いときに、ゴールデンクロスになったら売り。

チャートは横から見ることも大事

- 横から見るとは、「価格帯別出来高」を見ること。

- 出来高やチャートの形ばかりに目を奪われる。

- 過去にさかのぼって、その価格帯にいくらの商いが存在したか。

- 抵抗になるときもあるし、売り買いの目安にもなる。

- 得てして、プロの運用者は、こうした事から「いくら買えば上がる」などを感じる。

市場が強靭で正常ならば、現在の値段に抵抗帯があるが、これを抜け出すと、急騰場面まで大きな売り物はなく軽い。

類似の業種や材料を持ったものを買うときの参考になる。

要するに、投資は買うべき意味や目標は数字上の計算やチャートなどの形だけではなく、需給面での注文の感覚や癖、そして他人が過去いかにその企業の売買に向き合ったかが大事。

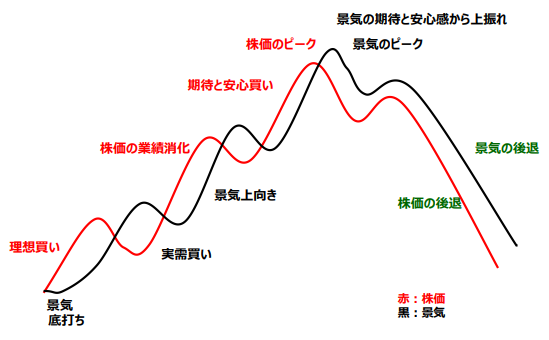

株価と業績の動き方

市場には同じ上がるとしても、内容が違う場合がある

期待(思惑)で株価は上がっていく。

- 期待(思惑)で上がり、業績がついて来て、再び期待(思惑)で上がる。

- この循環が株式にはある。

- 株価が必ず経済よりも先行する。

- 株価と業績の動き方

1.先に株価が上がる。

2.業績が良くなる。

3.株価が下がる。(先取してるから)

4.業績が本当の上振れで株価が上がる。

5.さらなる期待で天井を打つ。

- 意味は違うが、バイオなどは分かりやすい。

・研究開始で上がる。

・フェーズ毎に天井を打つ。

・研究の成功で暴騰する。

・業績が出ると、相場は一巡する。

思惑相場と業績相場

一般市場を語るときの言い方

- 思惑相場

・実績がないのに、思惑で上がる相場。 - 業績相場

・業績をレシオで買う相場。

業績相場と金融相場

運用者内での解釈

- 業績相場

・個別株なら業績(普通でPER15倍位まで)を、レシオや配当などから割り出して買う相場。

・市場全体から見れば、企業業績によって好調になった経済から株式市場が上がる相場。 - 金融相場

・低金利や好景気でも投資先が見当たらないことから、「運用」が株式市場に流れる。

・株・不動産・為替などで起こる。

・終焉は惨めなものになりやすい。

・個別株では「仕手株」、市場では「過剰流動性相場(ファンド)」。

金利と市場の関係

景気が悪いと、生産や投資すべき事業が少ない

- 中央銀行は、金利低下から借り入れや投資を企業に促す。

- しかし、投資先がない場合は、市場に向かう傾向。

- 特に、景気が良くなって金利が下がったままの状況で景気を見極める時期。

- その場合、今後の景気を見極める時期になると、株式投資に向かいやすい。

- 大きな設備投資にはまだ早いが、企業は資金的に潤っている。

- 貯金をしても仕方がない。

- 過剰流動性相場はこうして起こる。

長期金利と短期金利

長期金利と短期金利の縮小は危険である

- このことは、よく言われることである。

- 縮小だけで株は下がらないし、景気は悪くならない。

- 理由を知るべきである。

- 基本的に長期金利の方が金利は高い。

- 長期金利が低いということは、先行きの景気を見て商売をする投資がない。

- 目先は儲かって、お金の必要性がある。

- もしくは、資金需要が多いことで、先行き不透明の目先資金不足になっている。

・不景気の始まりである。

・しかし、金融政策で長期金利を意図的に下げて、景気を活性化させようとしているときは、その例は当てはまらないことも多い。

2017年は9銘柄のテンバガーが誕生した

テンバガーを達成するには、3つの特徴がある

- 低位株であること。

- IT業種、バイオ株、ゲーム株に多い。

- 新興市場上場銘柄が多い。

過去、テンバガーを達成した銘柄

- 達成した95%以上が500円以下の低位株。

- 低迷している企業に評価が著しく変わる案件が出た時に起こる。

- 事業の成績がもともと低く、利益が大きく変化できる材料が出る。

- 価格帯の安い方が、個人投資家の資金は流入しやすい。

テンバガー誕生のメカニズム

低位株は大口投資家や機関投資家が大量に購入してしまうと浮動玉が少なくなる事から、動かしやすくなってしまい、仕手化するケースから始まる。

余程の変化に気が付いて買い進めることもあるが、機関投資家は企業の成果が出てからでなければ買うことが出来ないから、大口投資家などが思惑で買い、上昇し始めて企業業績などが認知されてから、機関投資家が本質に気が付くタイミングで本格上昇が始まる。

・そのタイミングで、業績発表や特大IR発表などが加わる。

・一気に上昇していくことが多い。

新興市場から選ぶ

新興市場は本来ベンチャー企業などが上場する市場

- 東証二部/マザーズ市場/ジャスダック市場。

- これらの新興市場は、時価総額が低い。

・この中の低位株を探す作業が必要である。

・企業に成果が出ないと機関投資家は買いに進めないゆえに高値を買う。

・このメカニズムを覚えること。

市場が変化するときの見方

株式投資で一番難しいのは、市場が変化するときの見方である

- ポイントの日などの日程で変化を感じるときもあるが、その判断を下すのに「板」が有効。

・需給の波や分岐点とされる日だけを信じる訳にはいかない。

・実際の売買を見なければならない。

買い主体が外国人の場合は、先物の手口が比較的見やすい

- 日経平均とクレディ・スイス証券の日経平均先物の売買。

外国人の先物の手口

- 引け後、翌日発表されるまで分からないので、少し出遅れる。

- 買いは良いが、売りのときは出遅れが致命傷になる。

- しかし、一つの市場の傾向は見えてくる。

市場の方向性が変わる

何も問題がない市場環境において、後場から逆向きで始まるケース

- 前場の安値引け(高値引け)から逆向きで後場が始まると、市場の方向性が変わりやすい。

・前場の引けの感情が「間違っている」ということになる。

・一度、前場の安値(高値)を試しに行くことはあるが、反転することが多い。

・そうした銘柄が多いときは、全体的に変化が始まっている。 - それぞれの買い主体が触手を伸ばしている株を見る。

・次に向かうべき銘柄のタイプも考えておく。

・こうした市場に対して、影響のある株をよく見る。

板の活用と見方

売り買いの板は、誰しも自分が商いできるようにと思いながら出している

- 絶対に売買したい人は、「成り行き」注文。

- 従って、ここまで来ると思う人は、売り買いの「指値」を出している。

- 基本的には売り買いの厚い方に流れる(株価が動く)傾向がある。

- 急に動く時は、瞬間的に板が引っ込み、様子を見ながら注文が出てくる。

- 急な動きから板が離れた時に、「売りと買いのどちらから注文が出るか?」

- 品薄株によく起こる現象で、他人に売られたら困るので自分が売る。

- 売りが売りを呼ぶ現象。

- こうしたときに、売り物と買い物のどちらが先に来るかが大事である。

- 変化が始まりやすい。

「板」はなぜ出来ているのか

「板」というのは、必要に合わせて出来る

- それが心理的な動きになったときから、株価は反転しやすくなる。

- しかし、その心理がどの程度か注意すること。

- 運用者の方針によっては、継続的な売りが続くこともあり十分に注意すること。

・これがポイントの日などに、前場と後場の寄付き値と同じく出始めたら変化する。

・アルゴ取引の方向性の変化に注意する。