投資ノート【先乗り株カレッジ:資産構築】

投資ノート【先乗り株カレッジ:資産構築】です。

当サイトは、Bootstrap5で製作しています。

資産を増やす

テンバガーを持つ

エントリーの考え方が少し判ったら、資産を作る投資を考えたい。

チャートや時間的な考え方は「各論」であり、その各論は「総論」としてどこで発揮するのかが大事。

そのための基礎を今まで長々と話してきた。

ここに来て軽く一巡したから、総論から見た「資産構築」を考えて行きたい。

- 総論から見た「資産構築」。

・「資産管理」は自分が向かう方向への管理であり、修正や組み直し、確認などの作業で、その行為で資産は増加しない。

・ディフェンス的な部分がある。

・一方、「資産構築」はオフェンスで「増やす」ということに力を入れてゆく。

・このときに「銘柄から入る」を否定して来たが、ここからは銘柄に関しての捉え方・考え方から話をしていきたい。

・いわば筆者の「運用の肝」の部分である。

・その基本的な発想と故にこの業界で残存できる存在になれたというネタの部分である。

資産を増やす

- 儲けたいにはポリシーが必要。

・時間との闘い。

→株式投資は大きく成長する企業を探すことにある。

→得てして、その材料で動いているのに目先の材料として考えてしまう。

→パワー半導体がネタになる。

→「倍化した」で当たったと思ってしまう。

・今の資産の増やし方。

→往来を取ってしまう。

→テクニカルで積み上げをすることが多い。

→情報で上がるを重視し過ぎる。

→短期売買が主になって来た。 - 資産が増えるタイミングを考えたことがあるか?

→大きな時代の変化。

(世界の政治が変わる・戦争・パンデミック)

→AIはじめ社会生活が変わる。

(社会的に必要なものが変わる、EVなど)

→財産価値が変わる。

(バブル景気、物品需給変化)

目線が下から株が上がるという観点から来ているために、資産構築の局面で「利益優先」型になっていると思う。

目線が下からというのは、現在の株価から上に向かって「上がって来た」「そわそわ」などの達成感が生じているからだと思う。

→先の判らないものを買おうとしている。

→市場の波を捉えようとする傾向がある。

テンバガーを狙え

- 我々の考え方は「テンバガーを狙え」。

・基本編のテンバガーは株主や資本金からくる「統計的当て物」。

・資産を増やすテンバガー狙いはもっと長い「成長企業」投資。

・過去のトヨタやセブンアイのような、時代から沢山出て来る要素がある。

→やがて化石燃料を使わなくなる。

→お金が無くなる。

→20年前に携帯がここまで進むと思ったか。

そういう視点から10倍とか考えずに本当の資産を作りに行く発想。

銘柄を当てるという「各論」はそれらで資本の先への期待を作った後に使う物。

無駄をしない投資

株式投資の基礎である各運用者の決算から始まる「行動パターン」を把握する。

注文がどのくらいの時間に出る、どの時期に注文が終わる、何曜日はどういう意味があるなどを知った後に、株価が下がるときに、その株式を軸とした資産構築をしておく。

無駄遣いしなければ多くの人の資産が倍化している。

- 下げ相場になった時に立ち直りやすい。

・大きな考え方が軸としてできたら、下げ相場になったときに立ち直りやすい。

・市場が好転したときに、または軸銘柄が動き始めたときに、その関係銘柄をはじめ、物色対象の発想が早くなる。

→株式投資は窮地になったときに遠くに見える明かりを探す。

→そのときにその場面から探すのか。

→先にそれを見つけて他人より早く動くのか「確実に変わる物は何なのか」を真剣に考えてほしい。

絞り込み方

簡単な短期売買

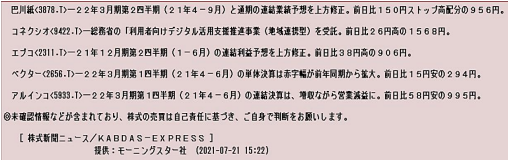

- 上がった株式の材料を確認する。

・このくらいの物は各人で調べれば探し当てられる。

・この記事によると、これを抜粋した時期は決算で株式が動いていることが判る。

→そのときそのときで何がテーマになっているのかを調べる。

→テーマも見るが、どのような物色傾向化も見る。

→動く要因を見るのは、その視点の傾向も見る。

→決算相場の場合は「決算発表日程」を調べておくことも大事。 - 「決算発表日程」を調べておく。

例:SBI証券、決算発表スケジュール(国内株式)

絞り込み方

- 決算ギャンブルの基礎はここにある。

→数日から目安を立てておく。

→同業他社などの数字や傾向を調べる。

→決算が出てからの反応の変化も覚える。

→好決算でも売るときがある。

・ただ、「出尽くし」「織り込み」相場が機械的になり過ぎて、株価が正しい評価できていないときもある。

・従って、数日前から見るのは、同条件の株式が決算発表後いかなる動きをし始めるか注意する。

【一般的な決算発表の反応の仕方】

→前半は数字に素直に反応。

→中盤は前半の傾向から先に動く体質になる。

→出たときがピークになりやすい。

→後半は反応が鈍くなる。 - このときに市場の傾向も調べる。

→コンセンサスに対して、株価が既に反応しているか。

→物色対象はバリューか、グロースか。

→市場に継続性があるか。

→総体的な出来高があるか。 - 業種的なテーマなのか、その企業独特か、新技術に対しての評価かを考える。

→業種的なテーマの場合は企業同士の関係を調べる。

→評価された事業を同業で比較する。

→似たような技術があるか、競争相手は何か?

→企業HPで感覚を見る。

→IRなども見てみる。

・当該企業特殊な技術の場合。

→どういう技術か調べる。

→技術に必要なものを保持している企業を探す。

→いかに使われるか調べて関連企業を探す。

→同じような技術株が動いているかどうか調べる。

→提携先や取引企業を調べる。

有事に備える

震災関連株

- 有事のときに噂に惑わされないようにする。

・有事に備えることはできないかもしれない。

・しかし、反撃の仕方は覚えておかないと、動揺ばかりで噂に惑わされて大失敗してしまう。

天変地異的な震災型相場のときは、一度買われた後に短期売買が終わった後、その震災規模によって、震災関連株がストップ高が始まれば、主役は7~9連騰、周辺も銘柄を変えながら急騰するアノマリーがある。

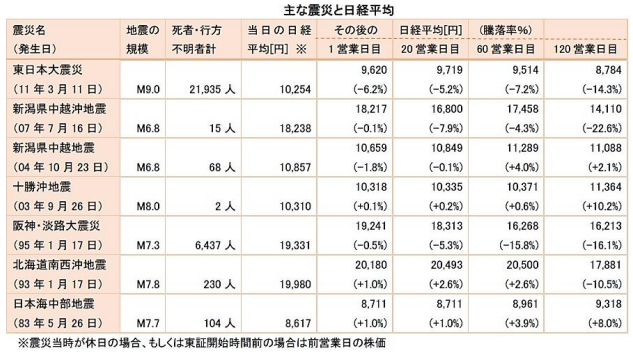

- 過去の震災時の動き。

・規模が大きかった東日本大震災は原発事故も重なって6%という大幅に下がってしまった。

・阪神・淡路の震災は直後で1.3%、終値は0.5%にとどまっている。

・その後は被害額の大きさによって動きは違うが、それは冒頭書いたように時間が経つにつれて、被害額や影響が鮮明になって行き、復興に時間がかかればかかるだけ差が出る。 - 東日本大震災時。

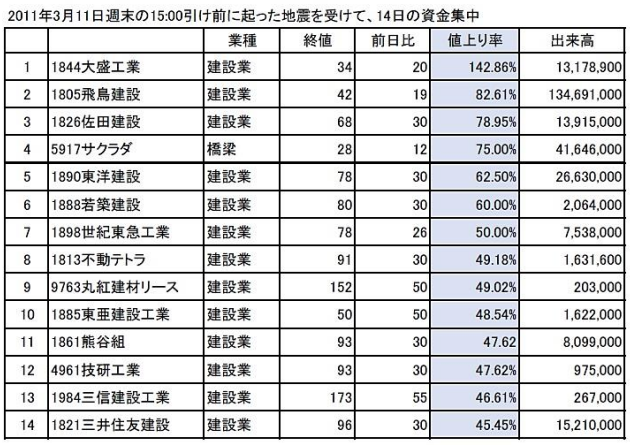

・2011年3月11日週末の15:00引け前に起った地震を受けて、14日の証券取引所では、日経平均が前日比▲633円の大幅安、9,620円で終わるなど、巨大地震の影響から暴落している。

・そうしたなか、復興関連株だけが軒並み値を吹っ飛ばしている。

・これもまた現実である。

・ところが瞬間的には動き儲かるはずの大型ゼネコンが伸び悩んで、小型に向かうというのも面白い。

・資金集中は仕手系が有利となっている。 - 資金の集中。

- 一定の法則がある。

・天変地異が起きた場合は、3か月から半年、被害額がリアルになって、各企業に被害を与え、株価は下がることが多い。

・しかし、その中から修復や早い回復からまちまちに上がって行くが、一定の法則がある。

後の株式市場

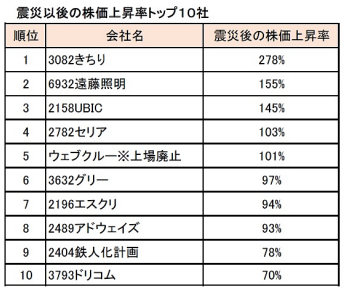

- 2011.3.11、一年後の上昇率TOP10。

・これらは震災後から一年間で上がった株式の上位。

・一目、共通点は無い。

・実は面白いことに、前年から大幅に上がった株式が大きく値を上げるケースが多いということは知られていない。

・これらの共通点は前年から70%以上上がった株式である。

→素直に成長を買われて、調整が大きく行われたために買われた。

→成長が止まってない企業を買う傾向がある。

・このような起るべきときの基礎を知っておくことが重要であるし、これも基本である。

→こうした基礎をたくさん覚えておくことが大事。

デリバティブ活用

先物取引

- 先物取引の起源。

・江戸時代、大阪の堂島米相場が起源。

・米商人の間で米の売買価格を収穫前にあらかじめ決める取引「帳合米取引」が行われていた。

→米の価格は天候や気温、天災などで変動する。

→その価格を安定させるために、刈り取る前に買い付けて価格を安定させた。

→米の価格が乱高下しても納入するところには値段を反映できなかった。

→交渉は年単位になることが多くリスクヘッジとなった。 - 株式先物とは?

・日経平均の今後の行方を配当など加味しながら、その予想をする取引。

・先物取引は将来の売買についてあらかじめ現時点で約束をする。

・将来の約束した日に決済するのが決まりであるが、それが「SQ」という先物を手仕舞うべき日になる。

・3月、6月、9月、12月の限月に株式先物「ラージ」はなっているが、「ミニ先物」や「オプション」取引は毎月SQはある。

・商品取引を商社などが行うときには、為替などと同じように前もって価格変動の伴う物を固定させて、変動リスクは回避している。

・株式ではなく上記した商品取引で“金”を例えたら判りやすいだろう。

→数か月先に金が上昇すると思うので100円で金を半年後に買う約束をする。

→国際紛争から金の上昇が始まり120円に上がった。

→紛争も終わりそうだから、契約は半年先だが今のうちにその権利を譲渡した。

→20円幅が利食いになった。

オプション

- 権利売買。

・オプションとは権利であって、将来幾らで買うことの権利売買。

・先物が「約束」だとしたら、オプションは「権利売買」と言われている。

・個別株式にも存在するが、ワラント債を発行したときに、ワラント債を株式に変更する権利を有して、その価格よりか低いと権利行使はしなくてよいし、超えて来たらその権利部分を売買して値上がり益を得るという物。

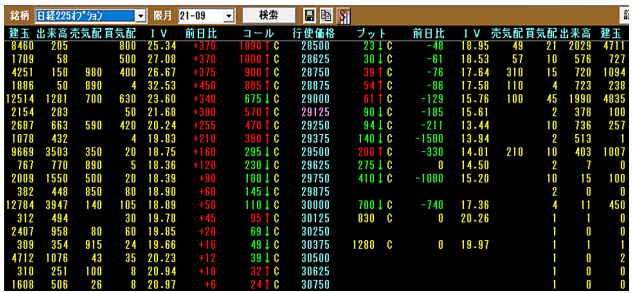

・ただ、ここで覚えてもらいたいのは日経平均オプションで、各月に日経平均がSQまでに幾らになるのかという、権利だけの売買。

→買う権利のコールと売る権利のプットがあり、それぞれ売りと買いがある他にも金融スワップがあるが、これらは金利面だから特に覚える必要はない。

先物を活用する

- 基本的に先物はデイトレをする道具。

・個別の材料や決算などを考えずに、純粋に日経平均の動きを考える。

→大局さえ掴んでおけば逆張りで対応できる。

→ミニ先物ならば比較的軽微な被害で済む。

→最初は僅かな利食いで良いからやってみることから始める。

→時間的な売買が比較的可能。

→一定の時間や曜日を考えてやってみると面白い。

・調子が悪いときに、自分のバランスを取ったり、買い玉が想定金額を超えたときに使う。

・基本的にはデイトレが主で、ミニ先物の場合は1単位100円で1万円の損得。

・良く使われるのが、持ち玉を売りたく無いときに先物で売りヘッジを掛けるが、オプションならば少額で大きな成果がある。

・源太はオプションでヘッジを行い、先物はその日の流れを確かめるという動かし方になる。

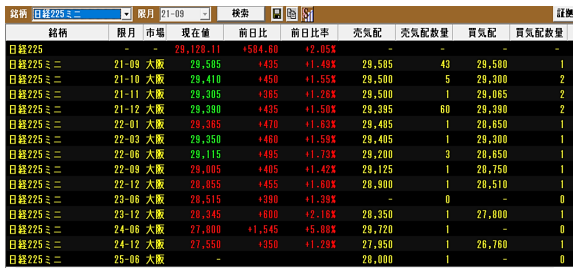

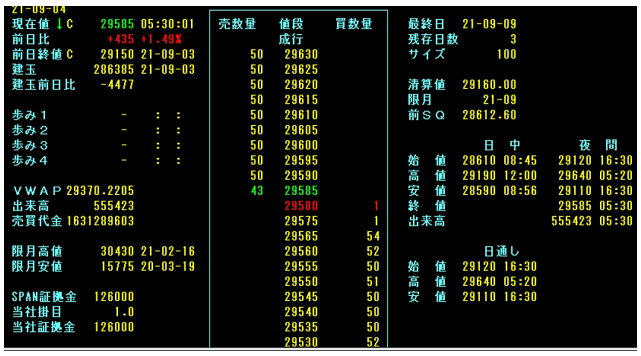

投資対象(限月)。

板状況。

オプションを活用する

- オプションは捨てる資金で行ってみる。

・予想の売買「コール」とは一定限月までに上がると儲かる権利。

・「プット」とは一定限月までに下がる権利。

→当初はアウトオブザマネーで資産を守る掛け捨て保険として使う。

→ピッチの早い上げがあるときに、株式は売りたくないが反転に備えたい。

→急落時に損金確定の勝負を少額でする。

・2020年3月は1000倍のプットやコールが現れた。

・権利の売買というのが理解しにくい。

28,000円のときに29,000円の権利がいくらなら買えますか?

時間が経つとだんだん価値が下がる。(プットもコールも)

しかし、化けるのはラスト1週間が非常に多い。

予想の売買。

どのくらいの速度になるか。

少額からの増やし方

少額投資家

- 基本的な考えは可能な無理を考える。

→30万円で一日3000円を考える。

→そう無理なことでは無い。

→3000円×20日=60,000円。

→1年で60万円の増加が期待できる。

→特に50万円超えたぐらいから速度が速くなる。 - 注文は出したままにしない。

→自分で指値して「値段を待つ」のならば構わない。

デイトレで「ここだ!」と思った値段で買えなくて、上がった後から下がって買えるのは良く無い。

買えると経験則から良い結果では無いことが多い。

→その値段で買ったら一気に上がると思ったはず。

→それが失速するということは、見込みが間違っていることが多い。

→可能な限り思想を考える。

→間違ったら反対売買。

→なるべく資金を殺さないで働かせる。

→まぐれにぶち当たったらがっつり握る。

株式投資は、

①急に悪いニュースが出て下がることもある。

②良いニュースで上がることもある。

③そういうことは仕方が無いが、判断違いを避ける。

④そのためにはマイルールで「短期売買は日々手じまい」。

⑤しかし、一泊二日は明日を養うために行なう。

⑥資金が出来たときに役に立つ。

資金の少ないときにやがて向かう資金が豊富になったときのことを考えて動く。

金額が増えても確実性を増すために行なう。

→株式は明日が分からないから、土台や完全に抜け出した株式以外は長く持たない。

→売って上がるのが当たり前。

→買って下がる方が多い。

逆指値

- 逆指値は良いとは思わない。

→資産が多いと効果はあるが、少額投資家は失敗も経験で困ることがプラスになる。

→得てして、大儲けは一直線ではなく、何度も迷う。

→思ったほど上がらないときもある。

→まぐれが来るまでに株式の基礎的な動きを覚える。

銘柄選択

- 分かる物しかしない。

・分かる範囲しか持たない。

・勘を持ち込まない。

・得意銘柄を作れ。

・その銘柄と市場の環境の比較。

・前日上がった株式の理由を探せ。

→その日の話題を探す。

→関連銘柄を追求する。

損失

- 大きな失敗を避ける。

→損金を決めるデータを取る。

→「嫌な予感」をいつ感じたか。

→注文時間を決める。

短期売買

- 徹底した短期売買。

→注文は躊躇しない。

→中期的な投資で安全な株式を短期的に売買。

→一泊二日を考える。

→明日の相場を考える。

・このような展開から損しても良い金額を積み上げて、次の段階に入る。

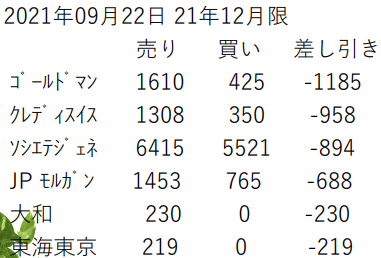

先物手口の活用

先物の手口は非常に重要である

- 差し引きを見る。

・差し引きを見た方が良いが、ときに目立たなく連続して売っている証券会社が多い。

証券会社

- クレディ・スイス(CS)

スイスのチューリッヒに本拠を置く150年の歴史ある証券会社。

世界中の富裕層に対して、複雑なニーズに合わせた包括的なアドバイスと幅広い投資商品・サービスを提供。

アドバイザリー業務は資産と負債の両方の管理をカバー。

→古い欧州の投資が主流で仕掛けたり、ヘッジしたり非常に達者である。

→資金力から市場をリードすることが多い。

→オルタナティブ投資においても世界トップクラス。

→指数そのものよりもETFや商品などを活用。

→同社の購入枠が超えるとソシエテ、ANBクリアなどを使う。 - ゴールドマン・サックス(GS)

1870年代に源流はさかのぼるが、ユダヤ系の手形を扱うことから始まったとされる。

現在は米国の中心的な企業で、政治などの動向に強い。

同社が偏った商いをし始めると、政治的な何かが起こることが多く、要注意とされている。

→政府高官やバックオフィスに多くの人材を送っている。

→政治に近いがゆえに黒子を演じることも多い。

→LTCMなどに出資した。

→他もよく事件を起こしたり、被害を受けたりする。

→世界的なピラミッド投資の第一人者。

→いずれにしても偏った売買は注意。

→デリバティブ商いが得意。 - 野村証券。

大阪の金融の雄。

東京証券取引所の会員番号が4番であるように、関東の企業ではなかった。

しかし、圧倒的なリテール営業から資産構築を掲げ、国債や投信販売から頭角を現し、大和や山一という手数料主義企業とは一味違う営業が行われた。

→ETF売買の注文手口がよく出る。

→個人の動きが非常によくわかる。

→日銀のETF売買でも良く動きがわかる。

→国内勢の動き方が非常にわかりやすく、翌日の参考に使う。

・日々見ておく。

・動きをまとめてみたいときは、「投資の森」などのサイトで確認すると良い。

スケジュール

日程から考える

- 日程から考える癖をつけよう!

・株式運用で「上がるの?」「下がるの?」と聞かれることが多いが、その前になぜ上げ下げが起こるかを日程から考える。

→気になる日程(予定)はないか?

→需給的なイベントはないか?

→市場の基本トレンドの方向は?

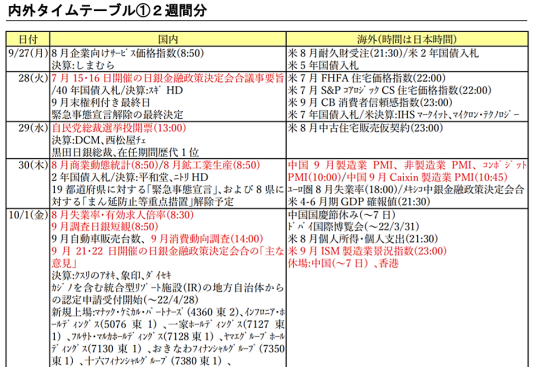

→株式市場は買い場の前には売り場があり、売り場の前には買い場がある。 - 一般的な証券会社が出す予定表。

- 予定表がなぜ掲載されるのか?

・一般的に今後どのようなことがあるのか判らないで投資はしない。

→源太カレンダーは、そもそも今後の予定を書くものだった。

→その為に過去の事件などが書いてある。

・一般が気にするスケジュール。

・FOMC・日銀政策決定会合・ECB理事会。

・要するに、中央銀行の動きが運用者の資金の加減を左右するし、景気を中央銀行がいかにしようかが読めてくる。

→金利上昇は景気を抑制しようとしている。

→景気は良いがインフレが気になる。

→物価上昇は商品の値上がりから始まり、給与上昇から企業収益が落ち込む。

→株価や商品の値上がりから不況になると急落してしまい大きな損が生まれる。

→金利下落は景気の高騰を狙うもの。

・中央銀行の政策を左右する情報の日程を見る。

・米国雇用統計・鉱工業生産指数などがある。

・しかし、これらは上下を先読みするものではない。

・先読みできるならば、「出尽くし」「天井」になりやすいことが多い。

・対して需給面を左右させるのが、SQ、月の20日、月内最終、月末月初。

→特別な需給(組み替え)、運用のひと段落、新しい運用形態。

→事前の市場環境から予測しておく必要性。

→組替えなどの特殊事情は、MSCIはじめ事前に話すことが多い。

→大きな処分や購入は市場占有率があるから徐々に売り切る。

→済めば株価の動きが変わってくる - 四半期ごとにある決算発表。

・第一四半期、中間発表は市場に影響を及ぼす。

→第三四半期は確認が多い。

→2月から押すことが多い。

→決算前に高いと決算出尽くしになりやすい。

→その逆は、悪い決算から上がる細分化するとそうではないが、ざっくり知っておこう。 - 選挙や国際会議、長期休暇等も影響しやすい。

・このような日程に年間の癖や需給を加えて計画を立てる。

→1~3か月ぐらいカレンダーを作り、自分の運用日程を作っていく。

→市場がどこをターゲットに動いていくかを考えることが資産構築では一番大事である。

→その中で銘柄を長期・中期・短期と分けて行き、予想したカレンダー(計画)の順番に持ち物を分類する。 - 例えば、10月に12月の投資を考える。

→作り方は「遠くから近くに」である。

→その間のイベントで大きなものか、基本的なものを軸にする。

→この場合は、11月でヘッジファンドの運用が終わる。

→SQが指数、個別は投信などの満期もあるから20日か月替わりまで難しい。

→12月頭は運用開始と投信設定から上がりやすい。

→11月の安いところは買い場になりやすい。

→下がるのはSQ前後(処分が多い)。

→強いならば逆の現象もある。

→ということは、10月は安いところがあれば買える。

→決算発表前の動きに注意。

→逆張りで向かうことができる。

→基礎を作って想定していく、そこに物色や環境を加えてゆく。

有事の考え方

投資対象の導き方

- テンバガーの考え方を頭に叩き込む。

・テンバガーの考え方を頭に叩き込むように何度も話すのは、その銘柄がテンバガーになるという「銘柄頼り」では無く、投資対象の導き方にある。

・「良く上がった」と感じる株式もあるが、「気がついたら来てた」となる株式がある。

・新材料から企業が変わるから上がる。

→ストップ高や賑わったときから材料で変わる。

→取り組みから仕手化するときもある。

→ファンドなどの力による買い上がりもある。

しかし、それらは個人投資家は「秘密の話」「テクニカル」などと言っても、何度も失敗する経験もあるから株数は大きく買えないし、回転商いになるケースが多い。

→今は研究中で成功するか否か。

→今の事業が上手く行くかどうか。

→材料に対して噂や成功時の数字を信じて泥沼になることも多い。

→半導体事業のフェローテックなど、拡大がそうであった。

→FRONTEOなどもそういうものであった。 - 基本的にシェアが高いのが狙い目。

・株価は波があって結局は人の嫌がるところで買うか、何銘柄か失敗しても構わないから、最低5倍を狙うような買い方になる。

・株数は沢山行けないし、株数を沢山行くのは蛮勇と言うことになる。

・つまり、銘柄型は非常に難しいことが多く、その一時期の動きを「情報」として個人投資家はお金を出して拾っている。

・買った後下がり、売った後上がったタイプが多いはず。

・これが皆の思う「テンバガー」である。

・一方、運用者が狙う“値幅取り”は経済の中でゆっくりゆっくり買い進み、経済の変化で確率の高い物を考える。

・「10年、20年先の世の中を考える」という視線は、そこに有るのであって、身の回りで先々伸びる物は無いのかと考えることが一番簡単である。

→長く買い進まれ、最終的には多くの個人が気が付く。

→一時的な大きな山を作り、何度も上げ下げするが「企業」という保険がある株式が多くて、資産を作りやすい。

有事の考え方

- 有事のときに何を買うのかを考える。

・以上のことを踏まえて、有事のときに何を買うのかを考えて欲しい。

・つまり、株式の調整局面は先ずは確実に上がる物を買いながら、思うような動きになったらそれを売るのではなく、今は良いから将来を目指す株式を買い揃える。

・新型コロナの暴落で半導体を買いに行ったのは当たり前の話である。

・そして最後に「何か材料がある」特殊なタイプの株式を買うというのが極普通の商いであり、暴落は買い場になっていることが多い。

→新型コロナの前半は半導体という「絶対に必要な物」。

→DXという将来必要な物や新社会に合わせた物。

→物流が空から船に変わるなどの変化。

→アフターコロナなどの考え方が出てきた。

・「確率の高い物」という感覚が大切である。 - これも時間が経つと動き方が変わってくる。

・必要頻度。

・買われた場合には業績の延長状況。

・新しい社会の変化の継続性。