投資ノート【先乗り株カレッジ:エントリータイミング】

投資ノート【先乗り株カレッジ:エントリータイミング】です。

当サイトは、Bootstrap5で製作しています。

タイミングの考え方

エントリーの鉄則

- エントリーとは?

・売りでも買いでも良いが、「手を出す」ということ。

→参加しないと机上の理論をモノにはできない。

→一度タイミングを制したら3ヶ月は勝てる。

・ただ、長期投資と短期投資で、入り方も逃げ方も違う。

→長期はどのくらいか?そんなものは無い。

→自分が思う値段までひたすら待つでも構わない。 - 入るときの心構えが大事である。

・要するに、基本は短期も長期もなく、入るときの心構えが大事。

・得てして源太は急落時に打診をして短期的な売買を狙うが、反転の仕方でそれを長期投資に変えることもある。

→この買い方は既に材料が市場で認知されているケース。

→市場や需給が正常化したら妥当値までは最低戻る発想。

→もしくは、その値段ならば時間が掛かっても戻る発想。

・これらは、そもそもが材料として伸びが約束されていたものが多い。

→景気連動型。

→特殊技術の広がりが将来見込める。

→企業が成長過程にある。

市場全体が急落するときに他社よりも早く資金回収できるコツはここにある。

センターラインと同じ材料の中・軽量級を狙う。

アウトの鉄則

- インほど簡単ではない。

→収益、希望を捨ててしまうこと。

→迷いが生じるのは、根本はその心理にある。

→インは割り切ればできる。

→記憶は良いことしか残らない。

→恐怖を感じたときに最悪時を思い出す。

予想は当たらないものだと思い、現実の収益を直視する癖をつける。

夢を追うならば、下値が無いと判断できるものか、総資産に負担の掛からないだけの量にする。

勝負するならばそれだけの資金を作ってからである。

勝負の先出はしない。

運用者のタイミングに合わせる。

→長期的なものは長期的な経済や技術の利用状態、シェアなどが大事である。

買うタイミング

- 「運用者の運用時期」に合わせての投資も多い。

→外資に合わせると11月半ばから後半、5月後半。

→国内勢は4月、10月。

→ズレもあるし、騙しもある。

→それぞれの都合で少し違う。 - 上がるタイミングに合わせない源太式。

・殆どの投資家は上がるタイミングを追う。

→株式は高く買う物ではない。

→ということは、人が買う物を探すよりも売る物を探すことになる。

→売ってくる時期、時間帯を覚える。

→年間ではファンド決算時期、個人は投信などの小型株の投げ時が面白い。

→11月20日過ぎから、3月SQ後辺りになる。

・月では20日過ぎや月末が多く、週では木曜後場が多い。

・日々では9時半や14時半など工夫してみよう。

こうした「いつ売りたい」かを工夫するのがエントリーする極意である。

→買いたいときは皆が買いたい。

→皆が買いたいときには、次は買いたい人がいない。

→それ故に、モチベーションという物が大事で、源太指数は心理が出やすい。

選択

売買

- 根本的な疑問。

・時間や何曜日に買うもあろうが、根本的に「何を買えばいいのか」という疑問が投資家には出て来る。

・まして、初心者ならば当然だと思う。

・ただ、株式の銘柄選びは他でも話したように「就職する」イメージで会社を探すと良い。

→短期売買:目先稼ぐバイト感覚。

→中期投資:今の時間求められる高級就職。

→長期投資:将来を見据えた永久就職。 - それを少し株式に合わせて考える。

・短期売買:目先売買⇒今日上がった物の探求⇒買う時間注意。

・中期投資:テーマ買い⇒政策や新技術の先取りが大事⇒市場の需給に注意。

・長期売買:安定成長⇒将来の技術、発展性や高配当安定成長。

・多くの方は投資を安易に考えていないか?

→上がると聞いている。

→良いと書いてある。

→テーマを雑誌やネットで信じ込んでいる。

・現実と予測をはっきりしておく。

→決算や経済数値の予測と実際出たものを間違えない。

→市場は出た数字は良くも悪くも消化している。

→予想が決め手になる。

情報記事

- 憶測記事を見破ろう。

・レポートや新聞記事、ネットニュースなどは、必ずしも皆の味方ではない。

→読者は自分の都合の良い記事を探す傾向がある。

→上がる株はないか。

→持っている株式に良い情報はないか。

→安全で有利なものはないか。

・買うときに曖昧な文章を信じる買い方は危ない。

→下がるときに多くの迷いが生じる。

→下値計算と時間軸が判り難い。

→上がっても上値が読めない。

→暴騰したら余計に慌ててしまう。

ネットの世界

- ネットの世界、不利なことは書かない。

→煽りと喜び。

→買っていない人は感想は延べても肯定はしない。

→誰かに買って欲しいから良い話を書く。

→自分の感情をそのまま書く人がいる。 - 下がるときの書き込みも同じである。

→保持者は下がるという書き込みはしない。

→保持していない人でも人の不幸はほとんど書かない。

→売っている人か、精神的に他人をはけ口に使う人。

判らなくなったら、何故買ったのかを思い出す。

そのときの環境と現在の違い、全体が売られているのか、この株式だけなのか。

この判断が非常に大きく、思惑と違うときは躊躇なく逃げることが大事。

チェックの仕方

・「個別材料なのか」、「市場全体の物なのか」、この部分が非常に重要。

→買ったときの日経平均の水準、地合い、資金状況。

→運用者の需給は今後どうなる見込みか。

→景気の方向性に変化が出ていないか。

→下げた要因は何か。

・基礎的にはこのくらいであろうが、冷静でないとこういうことが判らなくなる。

・特にブラックスワンに捕まったときは投資家は素人も玄人もパニックになり、尋常な行動で無くなる。

・そこに高速AIが市場の異常を味方に大幅に株価を急落させる。

資産管理をしておかないと、取り返せない損失を被る。

→この現象を市場では「ガラ」という。

期待とエントリー

- 銘柄選択はこの投げるときの逆を行えばいい。

→売るときは期待を「諦める」ということ。

→買うときは期待が「始まる」ということ。

深く調べれば、その期待は確率が高くなる。

個別銘柄のことだけではなく、需給要因や市場の関心、株価水準、将来性、材料に対する業界内での位置(シェアや売り上げ)、商業規模などを良く調べることである。 - 動く株が有れば上がった理由を書いておく。

・探してみる。

→その関連技術。

→その関連銘柄。

→その素材。

→素材の供給先。

→企業の提携先や取引先。

・関連技術からこのように判断する。

→技術は何に利用されるのか。

→資金はどのくらい掛かるのか。

→一過性の材料か、恒常的に続く物なのか。

銘柄だけならば「株探」で良いが、日々ネットで「本日の話題」や「動いた株式」というのを見て何が話題か、物色傾向は何か、何か新しい物は無いかと考える。

板を見ながらの注文

注文状況

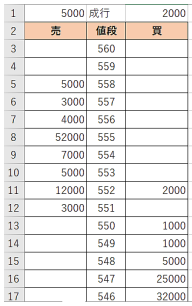

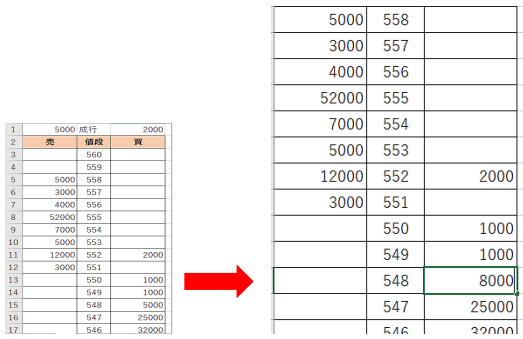

- 以下の注文状況が朝一寄り付き前にあったとする。

・3000株買ってみたい。

→そのまま成行で出すと551円の始まり。

→株数で見た目の雰囲気が違う。

・どうしても買いたいときは「成行」で買いに行く。 - 様子をうかがう出し方をする。

・筆者はまずは47円の買い物の多いところに買い注文を出して、様子をうかがう出し方をする。

・48円や49円に3000株の買い注文を入れた場合は、下が強く感じてしまうから売りが一呼吸置く可能性がある。 - 板の気持ちが判るようになる。

こうした見方を覚えることによって、少しずつ板の気持ちが判るようになり、もっと言えば55円より上に売り物は無いが、それは以前話した「売れないから出さない」のであり、下の厚さは「売ってくる要因がある」と見ての動き方である。

上下の玉の単位から、もう少し売り物は大口があってもおかしくは無く、買いはこの下の買い物を見ておかなくてはならないなど、想像すれば切りが無い。 - 前日の板状況は必ず記憶しておく。

だが、こうした細かい見方を瞬時に喝破し、市場が変化したときに「売りが出やすい」のか「買いが出やすい」のか考える。

何度も言うが持ち株や買おうとする株式の前日の板状況は必ず記憶しておくべきである。

・問題は「指し値」で買いに行くとき。

→〇〇円でないと嫌。

→そういう方は指し値。

地合いにもよるが、自分の間と相手を試してみることも大事。

見方は46円が厚いからその上で買いたいが、朝から成り行き5000株売りは、一般的には売りたい人が存在している可能性もある。

→この板ならば、普通は50円で指し値しておいてから、46円の動き方を見て考える。

→何らかのどうしても売りたいという気が出ている。

→「基本売りたがっている」と考えながらこの板は見る。

→その日の市場環境やこの銘柄の資質もある。

一般的な見方から強気で見たら、52円が商いになったら強気が見える。

しかし、55円の売り物が重く、50円までに相応の買いが入らないとなかなか上に行かない。

その上の板が薄いことから、何らかの意図がある売りかもしれないと考える。

→商いになってもまだ売りが出る。

→一定数量の株式保持者が機械的に出している可能性を考える。

→一目、売り難いところの大きな指し値は何らかの意図があることが多い。

→殆どは取り越し苦労だが、その発想を基に色々考える。

この場合、基本売りたがっているが、55円の売り物の所在を知りたい。

ということは、52円の意図を考える。

→前日比もあるが、一般的には玉の大きなものはきりの良いところに出す。

→その傾向から様子見の玉で変動する可能性がある。

→または50円に新たな売りが出る可能性がある。

→その玉や動き方から上の大きな売り物が下に落ちることもある。

こう置くことから、次に買う人は49円や50円に買い指し値に気持ちが変わる。

48円にあと数千株来た場合は、52円の指値は降りては来なくなる可能性が高い。

買い指値は自分の気分で出して良い物なのだが、デイトレとなるとこうした板による心理も考えながら出すことが重要になり、その銘柄の注文環境や状況を見ながら、エントリーすることが大事である。

大きな売り物が来てもその値段の1ティックで止まる状況に一応指し値しながら、52円が変われるか、50円に売り物が出るのかなどを、全体の市場や関係銘柄の動き方を見ながら考えることをしよう。

動き方

実践的な考え方

強弱感を判断する板状況の大事さは教えた。

実際は注文する時間帯やその時間帯の意味を考えて、少しでも有利に進めることを意味するとともに、もう一度ビデオのおさらいとその実戦的な考え方を話したい。

- 寄り付きからの市場。

・寄り付きは市場の動向と本人の意思である。

・一つは9:05~9:15の間で変わりやすいのは、当初売買を行おうとした人が商いを敢行しようとする。

・その勢いから9:30までは一定方向に市場が進むことが多い。

→市場に需給的な問題があると市場の強弱に関係なく寄り後に売りが出る。

→特に日経平均が下がるときは外資系や大口投資家が売却に向かっていることが多い。 - 源太の得意とする時間 9:40、11:20、14:20。

・株式は狙いを決めてかかる場合と地合いや流れによって変化させる投資がある。

→筆者は朝一買うことはほとんどない。

→買う場合は、ほとんど前日に買う。

→次の日に期待を込めて買う「一泊二日型」投資が多い。 - 14:20前後に押したときに狙うことが多い。

・この時間は自己が手仕舞いをしやすい時間帯、個人投資家が焦ってしまう時間帯。

→14:40過ぎに安定しないとその日に逃げてしまうこともある。

→飛ぶ上がり方ではなく、商いをこなす上がり方が大事。

→押しに丁寧に買いが入るタイプが望ましい。 - この2つの時間が重要である。

・明日に期待が強すぎて14:30前後に買いが入っても、そこで思惑が強過ぎたら期待から上げ過ぎて、利食い売りが出るなどの動きが14:40過ぎから現れやすい。

・この時間に後場になって仕掛けられて下落していた株式が、その時間から上昇したときは見直しの時間であるし、翌日への期待が見える。

・逆からの解説のようだが、月は11月からの感覚になるように、日々はこの時間から考えるようにする。

→先物など引けに歪んだ需給があるときは、この時間から動きをよく見る。

→引け関与があるならば、引けに買うのが当たり前。

→海外に左右される地合いは、夕場の時間外やPTSなどの時間外がポイントになる。

→「運用主体が何をするか」を考えた時間帯に体をするべき。 - 朝9:40の考え方。

・やりたいことが済んだ後には、朝の情報やニュースなどが一巡して自然な相場になり、買われたものが短期売買の利食いから下がったり、逆に売られていたものが反発しやすい。

→ここらはテクニックや見極める力が必要である。

→しかし、変化の起る時間(10:00)の少し前に見る癖をつけることは大事。

→10:00以降を期待して先に攻めても構わない。 - 9:30前後の攻めと9:40以降の仕掛けの差は?

→前者は指数的な考えや全体相場。

→後者はその中で個別株に対しての見方。

→個別が主力の場合は逆の時間帯に見る場面もある。 - 11:20の考え方。

・意外に多いのが前場の引けは「後場への期待感」。

→失望感も多い。

→後場に期待して買い過ぎが起こったり、売られ過ぎが起きやすい時間。

→総体的に悲観が多いときに前場執行型。

→前場に偏り過ぎたら後場は悲観や楽観が減少する。

→間違っても13:00以降の動きでカバーできる。

→市場が若いときは強くなったら買うときもある。

→売っても買ってもギャンブルの時間だと思う。

「売却」を例に取ると、過去は一番処分しやすい寄り付きで売っていた。

→寄り付き値が安くなって、平均売却が低くなる。

→寄り付き後に板にある買い物へ瞬時にぶつけることから平均単価は上がるという計算。

→実際は買い物が入っていないことが多く、良し悪しは判らない。

→過去は「売り気配表示」になったが、AIが進んでならなくなった。

→引けの価格を変動させやすいという利点がある。

・このような動きが出たときは打ち返す力があれば良いが、無いときは他の銘柄に向かう。

→日経平均でそうなるときは、主力よりも材料株などに向かう方が良い。

→ただ、特需日でもないときにそういう売りが出始めたら需給の変化日まで細心の注意をする。

→水面下の売りが表立って来たということは、処分が後半で荒れやすい。

→通常は売りの切れる「9:30前の押し」で狙う。

・一般的には9:30まで売りにしても買いにしても偏る傾向があるから、そこを引き付けて行動する。

・上記は特殊な例と思ってほしい。

・しかし、異変を感じるというのは、こうした通常の動きを知っているから感じられるということである。

・株式は心理的に翌日期待があれば引けに向かって強く、勢いがあればほとんどの確率で、前日よりプラスで始まる。

・しかし、実態以上に買い方が激しかったり、しこりが過去や前日にあると失敗してしまう。

→この買い方は過熱から引け前に投げの出やすい時間を使う。

→過去の物は別でも本日のしこりは軽くなる。