投資ノート【先乗り株カレッジ:応用講座|市場の入り方】

投資ノート【先乗り株カレッジ:応用講座|市場の入り方】です。

当サイトは、Bootstrap5で製作しています。

攻め方

攻め方

- 銘柄を見つける方法。

・某証券会社の資料。

- 某証券会社の資料、非常に丁寧に表している。

・この考え方がテンバガーの基本であるし、中期投資銘柄の見つけ方である。

→その中に「行き過ぎ」「調整」「反転」がある。

→そもそもの自分の投資の基準を作ることが大事である。

→それを深堀して材料を他に探す。

→暴落時に買う。

→これだけで普通は資産倍増する。

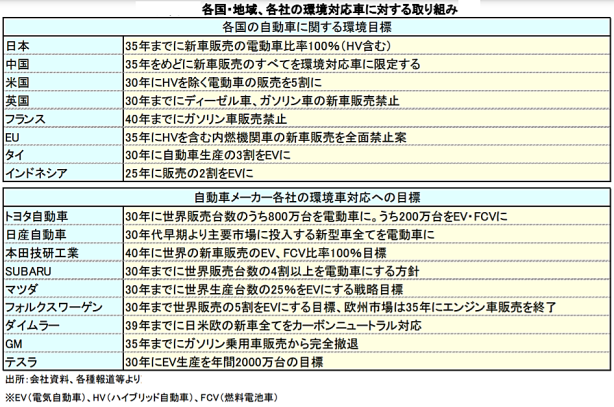

→深ければ深いだけ良い。 - 各国の政策で統一しているものを探す。

→各技術で統一的な製品や部品を探す。

→中心的な部材を考える。

→シェアの高いものを探す。

→同系の技術を持った企業を探す。

→取引企業を探しておく。 - 準備をしておいて買うす。

・一度に買わないす。

・地合いを読むす。

・そして、いつ買うタイミングかを考える。

→上がる材料やテーマは状況によって違う。

→関係する会議はないか。

→企業決算などのイベントはないか。

→市場環境は先行きどうなのか。

→需給イベントはないか。

動いた株式を分類する

動いた株式を分類する

- 記憶も良いがこうした分類をきっちりやっておく。

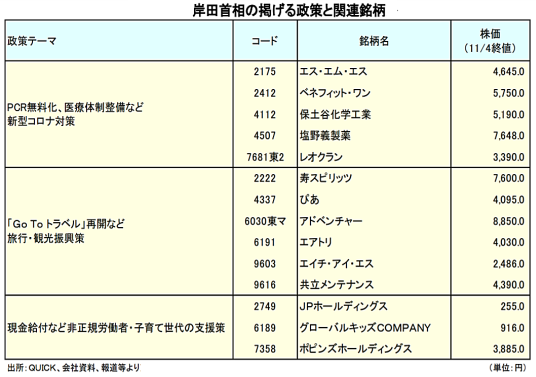

・某証券会社資料。

- 投資対象のテーマが変わり始める。

・一つテーマが動くときに、少し違うテーマが動き出したら投資対象のテーマが変わり始める。

・また、深掘りしたり、広義に解釈する場面も出てくる。

→時間によって変わるタイプもある。

→その話題だけが生きるタイプ。

→その後も伸びる材料。

→これから伸びる企業もある。 - 変化の見極め「何故、株を買ったのか」。

・変化を見極めるために、「何故、株を買ったのか」を忘れるな。

→途中で自分を見失うことのないように。

→新しい材料になってきたら、再度上値を考えるのは正しい。

→その材料の根拠が崩れ出したら考え直す。

効率的市場仮説

効率的市場仮説

- 効率的市場仮説。

・株式市場にはすべての新たな情報が織り込まれており、超過リターンが得られないという学説。

・つまり、投資家が取るリスクに見合うリターンを得ることは出来ないとされている。

・株価の予測は不可能であるという学説で一理あると言える。

・その情報を超える動きが大きな利益になるので、予測は不可能と言うこと。

・将来の株価の値動きは過去の株価の値動きとは関係なくランダムに変動するという「ランダム・ウォーク」を説明する考え方になる。

・実はその予測が当たると予測が当たったことになるために、科学的に証明はされていない。

・「確からしい」という仮説の域を出ていない。

・しかし、この考え方は現在は違う解釈になってしまい、いわゆる予言的な将来のことを話す人が間違ったときに、「自分が当たっているから他人がその情報を先取りしてしまうから思うようにならない」ということを「効率的市場仮説」という方が居る。

・例えば、「ポイントの日」は他の評論家も「変化日」として発言することもあるし、某先生は自分のカレンダーに変化日として採用している。

→多くの方がその日から動こうとする。

→よって、前日が下げすぎることが多くなってきたりする。

→逆にポイント日の後から下がり始めたりする。

・要するに、先読みもアノマリーや法則に頼ると逆利用されるということで、一般のチャート論で注文を出していると、逆にその「買い」と思われる局面を売り叩くと「売り転換」してしまう技法が多い。

→逆指値も同じことが言える。

→データを盗まれないことが大事である。

→本当は上げ下げを犠牲にしてデータは作っている。

→投資家の癖を盗む。

→証券会社がデータを横流しはじめた。

→普通のやり方では個人は勝てない効率的市場仮説によると、特定の手法によって儲かるような機会が放置されることはなく、手法は変えていかなくてはならない。

→なのに、同じ手法を教えるチャートはおかしい。

→古典的なチャート技法は重要。

→全員が普通に使用しているために特殊技法では無くなった。

→また、古典的な技法は心理の集まりである効率的市場仮説が正しいとしたら、価格変動の予測が困難である以上、市場には勝てないという仮説が成り立つ。

→いかに動くかは皆が覚えることから変化していく。

→たとえ専門的な知識や技術をもつファンドマネージャーが考えても駄目である。

・銘柄を独自選別するアクティブ運用型のファンドであっても、市場平均に勝つのは難しいということになる。

・そうした結果、効率的市場仮説の下、株価指数連動型インデックスファンドとETFが誕生し、目覚ましく普及してきた。 - 行動ファイナンス理論との差

・効率的市場仮説では実体経済からみて株価が割高になるバブルの発生やその崩壊が説明できないと批判されている。

・特に行動ファイナンスの観点から見た場合は人の心理で偏った動きになることが証明された。

・行動ファイナンス理論では、投資家は必ずしも合理的ではなく感情や心理状況に左右されるため、バブルの発生のように誤ったコンセンサスの均衡状態が続くことで企業業績などファンダメンタルズからの大幅乖離も一定期間続く可能性があるとする。

・効率的市場仮説に反する事象をアノマリーと呼ぶ。

・低ボラティリティ運用の中長期のリターンがより価格変動リスクの高い市場平均を上回ったとする実証研究結果もある。

・つまり、行動ファイナンス理論は効率的市場仮説がヒントになっている。

→色々な心理がうごめく時間帯は人がそれに備える。

→上がるアノマリーに対しては売りは遅効的になる。

→儲かる方法が判れば同じ作戦を先行して行う。

→AIはその心理になるようにチャートを作る。

→故に個人情報を欲しがる。

・2013年のノーベル経済学賞は「株式や債券市場の短期的な動きを予測するのは無理だが、中長期的には予測可能性の余地がある」という見方のもと、効率的市場仮説を1960年代から中心的に提唱してきたユージン・ファーマ(Eugene Fama)氏と、効率的市場仮説に批判的立場の行動ファイナ ンス派ロバート・シラー(Robert Shiller)氏の米学者双方に与えられ、反響を呼んだ。

計画の立て方

計画の立て方

- 銘柄選択の考え方

・投資は日々新しい銘柄が出現するが、その銘柄を全て買うわけにはいけない。

・一番手が上がらないと二番手は上がらない。

・関連株もその中心であるテーマが動かないと動かない。

・しかし、そのセンター株がいつまで強く推移するのかが不明。

・こうした銘柄選択の考え方は基本であるが、闇雲に同じ条件でスクリーニングすると余計おかしくなる。

→銘柄には賞味期限がある。

→市場の持続力によって第二波、第三波の上昇時間は違う。

→上昇率や持続力も変化する。

・例えば、新型コロナが蔓延して下がったが、循環して波は起こっている。

・その増加の波毎にリオープニング株やウィズ・コロナ株を増減させる。

<政策>

→国内は国会や政治日程を調べる。

→国際的にはサミットなどの国際会議、通商会議。

→米国においては、大統領選挙、中間選挙、議会提出議事録を把握する。

<金融政策>

→国内では日銀政策決定会合、議長変更。

→米国FOMC、FOMC議事録、メンバーの選定と政治方針。

→欧州はECB理事会と英国金融情勢。

→エマージング諸国の問題。

<景気判断>

→日銀短観、総務省の数字など発表日。

→中国、米国、欧州の生産者数字。

→雇用統計、GDP。

<その他>

→イベント。

→決算発表。

→その他各企業の中間計画など。 - 運用者は気にするときと気にしないときがある。

→運用のスタート時は先行きに対しての方向性が気になる。

→一方で過去から売られた懸念には反応しない。

→6月/12月が材料の新しいスタートになることが多い。

→運用ポジションが各ファンドで動き出すことが多い。

→一方で決算時期に海外年金が該当するケースが多い。

→手仕舞いと売りが重なると非常に深くなるケースが多い。

→復調が難しいということになる。

- これらは毎回気にする物ではない。

→市場が何を気にしているかは必ずどこかで影響がある。

→その度合いによって先で気にする時間的長さが違う。

→短期的な「織り込み」や弱い「材料」は第一四半期ごと影響は弱まる。

→強い材料は運用が始まる毎に影響する。 - 気になる日に向って反対売買をしていく。

・気にする日が決まれば、その前に持ち玉は増減させておき、その気になる日に向って反対売買をしていく。

→こういう案件にいつ変化が出てくるのかを調べる(考える)。

→ほかに変化する要因はないか。

→どう知れば変わるのか。

→その考え方がいつぐらいに現れるのか。 - この発想を常に持てば、自ずから投資計画は立てられる。

・一般の方も言われなくても判っている。

・しかし、多くの人が「それをしない」か「忘れてしまう」のである。