投資ノート【先乗り株カレッジ:基礎講座|三種の神器・資金管理】

投資ノート【先乗り株カレッジ:基礎講座|三種の神器・資金管理】です。

当サイトは、Bootstrap5で製作しています。

資金管理1

資金管理の重要性

- どこかの場面で大きく頓挫する。

・資産管理が出来ない人は、どこかの場面で大きく頓挫する。

→若いときは本業で稼いでいくから取り返せる。

→年長になるにしたがって、自己資金が大きくなる。

→資産が減ったことが記憶で終わる。

→もっと大きな失敗がその先に待っている。

・ミスは大きなハンディになることが多い。

・このことは株式投資に関わらず、社会人としても当たり前のこと。

・自分の見ている限り、自己管理が出来ない方で大きな収益を上げた人はいない。

・存在はしたが、破天荒な商いで収益を上げた後に、ブラックスワンに遭い、一晩で全財産無くなるということがあった。

→その中には、全財産以上に払えなくなった人も。

→技術がある人が「売る」という錯覚で覚える人が多い。

やってはいけない事

- 「空売り」は上手い人が行うという錯覚が多い。

→一般的にやらないから「特殊技術」と思っている。

→一般を否定して儲けることが快感に感じる。

→後発投資顧問やシステム投資に多い。

・買いは下値は0円で使った金額に限られる。

・売りは上値に制限がない。 - 商品出身の方は基本が短期売買。

→商品の成長性が加味されにくい。

→成長性がある物は長期投資できる。 - オプション取引は特に危険。

・オプションは倍率が高く、上がる権利と下がる権利がある。

→アウトオブザマネーの売りは、構造上、未来永劫に儲かる気がする。

→1997年ノーベル経済学賞をもらった技術。

ブラック–ショールズ方程式

資金管理の考え方

・ブラックスワンは上げも下げもある。

・新型コロナ下落時に大量の自殺者がでた。

・一晩で何百倍の損が出た。

・儲かることに対するプラス要因の裏には必ずマイナス要因があるが、分かっていない人が多い。

→資産は自分以外守れない。

→自己責任であって、誰も保証はしてくれない。

・資産管理が出来ない人には「儲かる」ということはあっても、当てもなく株式を楽しんでいるだけで、経済活動をしているという正当性が無い。

→取引を行う人がきちんとした投資論を行っていないから。

→儲かれば良いという人は何を言われても構わない。

・多くの人と同じ扱いをされないように、また、資産を築くように「儲かる基礎」と思って行うのが資金管理。

・我々は「確率の高い億万長者」を目指すことを旨とする。

破産ゼロの重要性

- 破産の確率「リスクリワード」という計算式。

・収益が1に対して損失が1の場合は0。

・収益が2に対して損失が1の場合は1。

・収益が1に対して損失が2の場合は-1。

・つまり、バルサラの計算式である。

リスクトレードレシオ=勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失

・まともにこの式を覚えようとしても長くなる。

→結局は損をする公式を難しくしている。

→普通に、儲かった平均と損した平均の引き算。

→この数値がプラスで無ければ儲かることは出来ない。

・そもそも、収益・損失の状況を把握している人がここにいるのか。

自己管理の重要性

- 投資履歴を作ること。

・株カレッジでは投資履歴を振り返る収益管理ツールがある。

・過去の生徒は自分で作って報告して来た。

・自分データを集める。

・自分の癖を知る。

・破産確立などがここで分かる。

・自分を知ることが大事である。 - 計画と目的。

→自分のデータに基づいて運用の仕方を覚える。

→最初はデータを集めるためだけの売買に徹して欲しい。

→「儲かる投資」ではなく、「儲ける投資」と「損しにくい投資」を覚える。

→多くの投資情報を生かすには、可能性を高めるべき努力をするべきである。

→答えを求めることを急がない。

→普通に損しないことを癖つける。

総額論

- 管理の方法に正しい物はない。

→ただ、運用者は何があっても総額がいくらかを求められる。

・損切が出来ない最大の要因は「儲かる株が判らない」。

→そこは、この株カレッジで克服できる。

→処分できない要因は他にもある。 - こうした気持ちを払しょくする。

・こうした気持ちを払しょくするのがデータと総額論。

・一つ一つの銘柄で儲ける必要はない。

・トータルで儲ける。

・下値が読めない株ほど早く投げる。

・資金の下値を計算する。

・「一生戻らない」株価で買った物は「損切りクロス」してコストを落とす。

・総額の下限を常に作りながら、市場に併せて増減させる。 - 引っ掛かるとは…。

→下がると思って買ったものなら問題は無い。

→企業の実力から元に戻る才能があるなら問題は無い。

→上がると思ったものが下がっているというのが現実。

→思惑と違う物を何故持つか理解できない。

→そういう物から売却。

→自信があるならば再度買えば良い。

→それが「損切りクロス」である。 - 損切りクロス。

・思惑と違った動きをしているが、先に期待がある株式は持続したい。

→株式は益金に対して20%の税金が掛かっている。

→損金を出すと利益がその年あれば「損金の20%還付」される。

→株は儲かっていても売らなければ税金は掛からない。

→資産株の考え方に繋がる。 - 損切りクロスの手法。

→信用は売り買いのクロス。

→現物は売った株式の買値と新たに買った株価の平均値になる。

→現物売りの信用買いにして、その後、数日して現引きする。

→入手価格は信用で買ったものになる。

最後に

- 自分の売り買いを見直す。

・実践するためには自分の売り買いを見直すことと共に、商いを変える。

→ワンロットの金額をおおよそ決めて商いをする。

→その倍数で「思い入れ」を加味する。

→自ら分散投資になって行く。

資金管理2

運用の心得

- 「分散投資」を否定したことは話した。

・以前、ソロス氏やバフェット氏が「分散投資」を否定したことは話した。

・しかし、彼らはワンロットが大きいし、実際、1銘柄ではない。

・儲かる物へ投資して1社だけではないということも忘れてはならない。

→分散投資はヘッジではない。

→安全性でもない。

→市場全体の物色の傾向を知るための投資法。

→処分しやすいように、1銘柄に対するおおよその金額は決めて。 - 総額に合わせて管理する。

・総額に合わせて管理していき、市場動向や自分がうまく行かなくなったときは、計算できる最低ラインの総資金を確保しながら、余剰資金を効率の良い株式へと投資対象を変えて行く。

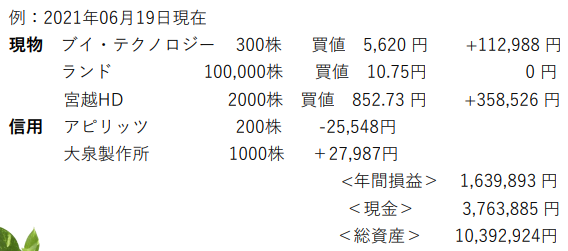

・総資金とは「株式+現金+信用取引(先物)の損益の合計」。

→銘柄の良し悪しや先入観は捨てる。

→淡々と企業の実力と買値との相談。

→儲かった株式を売るのではない。 - 運用管理は徹底して機械的に行う。

・運用は直感で行って良いし、噂物やデイトレも良いだろう。

・しかし、運用管理は徹底して機械的に行い、上がると思った株が下がった時点で「負け」であるし、「思惑は外れた」ということである。

・この事実を認識できたら上手くなる。

→買うときの時間軸がここで重要になる。

→下がった株を他人に相談しても無駄である。

→言い訳か、良い部分のところしか言わない。

→持ち株の見方を聞くのは良い。

リスク管理

- リスク管理には人それぞれ違う方針がある。

・自分が過去に商いをした統計からプラス局面だけを出しておき、1回の商いで平均何%の収益が出来るかを記録する。

→その収益の幅が、買値から下がったときのロスカットの目安。

→その地点まで下がったら、それ以上下がると1回の商いでは取り戻し難い。

→トレンドやチャートなど関係なく、自分で取り戻せる幅を知ることが大事である。 - 「収益-損金」の構図を徹底的に考えること。

・ここでリスクリワードが生きて来るのであって、収益を上げるには損金は「最低限」という範囲で止めることが必要となる。

→この積み重ねが大きなチャンスを生む。

→下落時には他人よりも一歩先に逃げ切れる。

→逆回転が始まったら一気に買うことができる。

資産管理

- 考え方の差はマインドの違いとなる。

・例えば、あと50万マイナスで年間トータルがマイナスになるという局面で、2種類のタイプに分かれていく。

①「もう損が出来ない」「儲けが無くなる」と思う人。

②「トントンからやり直すか!」「来年に備える投資をする」と思う人。

前者の「もう損が出来ない」と後者の「トントンからやり直すか」は似たような感覚でも、マインドが違う。

「もう損が出来ない」「トントンからやり直すか」は共に運用に向かっていることである。

しかし、前者は視野が狭く切迫感がある。

後者は、チャンスを探そうとする気概が感じられる。

・「儲けが無くなる」は、損をしたくないという「迷い」を感じる。

・「トントンからやり直すか!」は「まずは、切るしかない」という直線的な目線。

・問題を解決させて、次へのステップに向かうのが早い。

→成功率が高くなっていれば、資金さえあれば取り返せる。

→意地になったり、金縛りにあっていると取り返しがつかなくなる。

・大事なことは「安値売りを怖がるな!」ということで、ブラックスワンに巻き込まれたときに、「底で投げたくないと思うのは勝手だが、源太は人より1円でも早く投げて、最後の一押しを買う」と、生徒には言ってきている。

・「口座をまず守る、いつが買い場か」そこだけを考える。

→気持ちまで傷んで売ったときが敗北。

→株式は経済戦争の一角。

→暴落や暴騰は「現在何が起こっているのか」の現場にいるということである。

2020年の新型コロナの急落は2月に起こった。

そして、3月半ばまで続いた。

そのときに、大きな経済の危機が始まることは多くが感じた。

そのことは4月以前に分かり、復活の可能性と何をすべきかがいち早く判った。

このことは大きな糧になった。

損益比率

- リスクリワード比率(損益比率)を考える。

・自分の状況と勝てる要因を把握する。

→勝つための数字「リスクリワード指数」を知ることはすでに話してきた。

→RP比率を理解しよう。

・再販売価格を独立企業間価格算定法でもRP法というが、それとは違う。

・収益÷損失=リターンポートフォリオ指数。

・正式な言葉としては認識がされていない。

→パーセントで計算しておくと参考になる。

→プラスだと儲かっていると判断できる。

・すでにデータを取ることは説明している。

→勝率の問題と勝つためには幅の問題が出て来る。

→まずは考え方を確認しておこう。

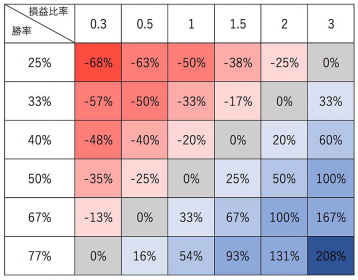

<RP比率と勝率の関係>

・問題は勝率なので、利益率が高いと勝率は低くて良い。

→そう考えると、一発当てた方が有利。

→ただ、それでは儲かった利益を他で飛ばしたことになる。

→利益率が低いと高い勝率が必要となる。

→普通に考えたら判ることで、「いまさら」と感じる人は多いだろうが、具体的に数字を見ることによって、頭を冷静にさせるべきである。

損益比率と勝率の関係

損益比率は1の場合と言っても、損をする金額に対して儲けが倍ということであり、そのときでも勝率が50%でトントンである。

損益比率が低ければ非常に勝率を上げて行かないと無理がある。

→ただ、これは信託運用上の表であって机上の理論で使われる。

→そもそもが「儲かった金額全部」÷「損した金額全部」。

→差し引きがプラスになっているときは、自然に体感できている。

→ただ、頭にこの公式を覚えておかないと、自分がどういう状況かが判らない。

→その前の時点で儲かっているかいないかという根本がある。

資金管理3

優位性

- 優位性のあるトレードをしているのか?

→有利性が高くなければ、資産増加は不可能というのは知っているが、うまくは行かない。

→自分の持ち株にとらわれていないか。

→長く持つべき銘柄判断は、「企業の伸びしろ」と「変化の時代」。 - 政策・新技術・金利などの材料に対して、投資対象が現在の市場の何処に位置するのかを、自分で把握しておくことが一番大事。

→あらゆる市場関係者がまずそこを考える。

→それを考えず、アノマリー・情報・予想・個別を語る人には気を付けること。

→もちろん、物色の背景や買い主体まで話せる人でなくてはならない。

→「知っている」と語る人はまず怪しい。

優位性の高め方

- 本当に考えることと求めたい物。

・「主なトレードの優位性の探り方」この一言に尽きるだろう。

→RP比率でも良いが何故「総額」を見てもらうのか。

→何故、最初に均等投資法をやっていただくのか。

→逃げどきと儲かる物をとことん引っ張ってもらうため。

→総額に対しての利益率が年間目標。

→いくら儲けたいのかの計画が分散された投資の中から判る。 - 1年で倍にしたいとき、3割を3~4回取るのか、何かを倍化させて他は2割以下で良いのか?

・管理的な話をするが、利益率を上げるためには「間違ったら売り」が出来る人だけが生き残り、そして、勝つ。

→過去から見て来た生徒の多くは儲かったら売る。

→損したら我慢する。

→大きな間違いは、損した銘柄が利益率を大きく押し下げている。

→間違いは誰でもある。

→問い合わせが多い時期が一番下がる。 - 買い有利・売り有利の場面の考え方。

・先ほどから書いてきた「有利な株式を残す」その判断が大事。

→市場は優位性が高くても負けるときがある。

→相手が詐欺でも儲かることがある。

→何が有るか判らない。

→勝率は100%ではない。

→ランダムウォーク理論が話すように、結局、理屈は当てはまらない。 - だから、当てはまるシナリオにうまく乗ったら手放してはならない。

→運用開始の時間で上がり始めたとき。

→アベノミクスのような時代に乗ったとき。

→会社の成長がまともに来たとき。

→テンバガーの教科書通りの動きになったとき。

→自分で買っておきながら「判らないから聞く」。

→判らないときは売れ。

→将来、私が話した銘柄でも思ったように動かないときは総額を見て、不利ならば売る。

→うまく行ったら一緒に頑張る。

→売るまでは利益ではない。

ポートフォリオ

- ポートフォリオで勝つ。

・ポートフォリオとは自分の運用ラインナップ。

→地合いに関係ない物を20~30%組み込む。

→暴落などで買った株式で配当や優待などをもらう物。

→低位黒字株で光る技術がある企業。

→20~30%時流に合わせるもの。

基本はこれをベースにする。

後は、早さや新しい候補を考える。

信用取引はほとんど使わない。

現金の範囲内で行いながら、有利なものがあるときに売らずに、欲しいときに間違ったら何か売って現金化することを条件に、または、投げることを前提に買う。

このスタイルは守って欲しい。

→直ぐに今から組むのではなく、大きな調整場面まで待つ。

→過剰流動性相場はブレも大きい。

→景気の成長と買い過ぎの狭間は、ブラックスワンが現れやすい。

→運用開始時期に合わせるなど「タイミング」が大事。

→企業変化株は買っても良い。

利益確定

- 利益を最大限に上げるには。

→デイトレや短期売買は機械的に行う。

→売って上がるのは当たり前。

→得意銘柄を作る。

→バックに業績の裏付けが出来た暴騰株に出会ったら売らない強気。

→業績を伴わないものは売り上がって最低単位は持っておく。

→どこかで再度介入するべき。 - 利益確定は勝ちで決めてはならない。

・不利になれば、「逃げるは恥じだが役に立つ」。

→資金確保型。

→どこまで下がったら買いたいか考える。

→損したと思うな、儲けるために資金を作れ。

→何度も話すが「儲かる自信が無いから投げられない」。

→暴落後、下値から上がり始めたら、儲かった物は後回しの売却。

→下落し始めるときは損してるものから売れ。

・伸ばすときは伸ばす。

・損大利小を防ぐ。

・尻尾はくれてやるが頭は渡さない。

大きなトレンドを見極めることが大事。

時間の概念を徹底的に学んで無駄な動きをしない。

これを守った人しか、自分の教え子の中でミリオンを達成した人はいない。

確率の高い長い階段であるし、同じことを解説する方も存在するだろう。

しかし、机上と呼び込みセールスと違って、我々は現場で長くやって来た人間の生の声は、本当に体験してるから言えることである。

資金管理4

管理と方法

- 日々チェックすること。

・買値、株数、総額を書く。

→年間損益は税金対応もあるから必ず書いておく。

→信用は評価損益、現物は評価価値、損益を書く。

→評価損益は自分の反省や今後の選択材料になる。

→総資産を記入。

・総額の考え方は、

【株の資産+現金+先物や信用取引の評価損益】 - 資産の増加と減額を丁寧に行う。

・市場の内容によって、資産の増加と減額を丁寧に行う。

→安いときに投資株数や資金を増やすとは限らない。

→勝負できるとしたときに行動する。

→得てして、安定した市場のときに勝負した方が無難。

→回転する銘柄としない銘柄をはっきりしておく。 - 大きな収入源「還付」。

・人間は儲かったものは売るが、損していると売りたくない。

→儲かった物ばかり売ると利益だけが積み上がる。

→利益には税金が20%掛かっている。 - 損切りクロス(復習)。

→他で儲かって、持ち株で損がある株をクロス(売り買い同時注文)する。

→持ち株は損はするが買い単価を下げることが出来る。

→何のために持っているのかを考えてみる。

→上がって行く株式ならば買い単価下げて幅取りに向かう。

→長期投資で資産株に変えるときもある。

→基本的には寄り付きで行う。

今年の利益が1000万円の場合、200万円の税金が掛かって、800万円の手取り持ち玉の評価損が500万円だと実質的にはプラスは300万円程度になる。

→損金500万円を出すと100万円還付される。

→株券は失くさずに損だけを出す。

→利益は300万位減るが、手取りは400万円のプラス。

→そもそもトータルでは800万円儲かっていない。

投資の心得

- 評価損の方が多い状況になる。

・得てして、悪い地合いだと利食いよりも評価損の方が多い状況になることが多い。

→1銘柄ずつ片付ける癖をつける。(整理する)

→迷うときに、1回売って本当にその銘柄が買いたくなるか考えてみる。

→株価が下がって来たときに「見方に間違いが無いか否か」を確認する。

→追証など売らざるを得なくなって売るようなことがないようにする。

→ミスは認めることである。

→認めないと成長できないし、工夫も出来ない。

注意

「三種の神器・資金管理1」でも話した損切りクロスについての注意点。

現物株はクロスしても、買い単価は前回買った単価と今回買った単価の平均値で計算される。

従って、現物株の場合は「現物売り、信用の買い」を一時やっておいて、後日「現引き」という作業を行うと、買い単価は信用取引で買った値段で計上される。

信用取引の場合は信用のままクロス商いを行う。

市場の状況もあるが、これらの売買は総額で今年どのくらい儲かっているのか、総資産は増えているのかと考えながら行い、儲かっている株式を「売らなくて良い」ようにコントロールしていくことが大事である。