投資ノート【先乗り株カレッジ:基礎講座|売買手法の確立】

投資ノート【先乗り株カレッジ:基礎講座|売買手法の確立】です。

当サイトは、Bootstrap5で製作しています。

「分類」という考え方

運用者の考え方を知る

- 大きな運用者の銘柄分類。

→「バリュー株」と「グロース株」がある。

→こうした分類からときによって組み立てを変えて行く。

→この市場のどの部分を買いに行くのか。 - バリュー株。

・インフレのような貨幣の価値が下がって、物の価値が上がってゆく局面に強い。

・PERやPBRが低く、配当が高いと思われる物や簿価の低い「資産」を多く保持している企業。

・電力、倉庫、不動産、銀行、運輸などが過去から取り上げられるが、全般的に割安株という考え方で良い。 - グロース株。

・「成長株」と訳されることが多い。

・将来に向かって高い技術から伸びていくと思われる企業や、今後発展する時代の変化から必要になるであろうシステムなどを有する企業が当てはまる。

・一般的には高い技術ほど高いPERで買われ、これから大企業に変わる可能性を秘めた小型株。

・情報技術、人工頭脳、バイオ、発展途上企業に多い。

経済構図

- バリュー・グロースから見た経済構図。

・この考え方は、市場が動くときに「根本的な要因」という発想時に分類される。

・新聞紙上やネットなどで書かれたときには、市場の後半に向かっているときが多い。

・それゆえに、早く見つけること。 - 今は何が投資の話題になっているのか。

・選択のカギは、不景気から株価が戻るときに「将来に期待」であるから、「グロース株」が買われ、景気が良くなり始めたらこれらの中間である「景気敏感株」が動き始め、景気高騰から「資源」「原材料」が値上がりし始める。

・そして、景気高騰を押さえるために「金利上昇」という金融政策や金融商品の換金から事業につぎ込む行動が始まり、金利が上がって物が上がる現象となる。

・そうなると物が上がって今まで買っていた株式が下がって、高配当や資産持った株式に資金が流れ「バリュー株」が上がる。 - この場面、絵や表にしたら判りやすい。

・「将来に期待」➢「景気が良くなる」➢「事業が成功しやすくなる」➢「企業は資金が必要になる」➢「金利上昇」➢利回りで生活できる➢不確定な夢に投資はしなくなる➢資産があって安定的な株式へ投資するというシンプルな構図が出来る。

「大企業」は資産が多いが、小型成長株は製品や技術開発で資金が必要になり、金利上昇は資金調達に苦労し始める。

従って、成長が難しくなり、資金が多い大型株式へ向かう。

このときに大企業は小型成長企業をM&Aや提携を行い「時間を買う」政策を取り、小型成長株は「資金集め」のために技術の流出を行う。

その他の分類

- 景気敏感株。

・景気が良くなると多くの商品が動き、景気が良くなると儲かる企業が出て来やすい。

・移動分野では、運送会社・船株、金利が上がるから銀行株・消費者金融、物が売れるから小売り・梱包・倉庫。

・商品市況が値上がりするから、鉱山・石油などがあげられる。

・また、規模にもよるが、商社は物流や資源開発投資もあるから、こちらに属することが多い。

・ただ、金利上昇は不利であるし、判断が難しい業種。 - 不利になる企業を考えられるようにする。

・物の価格が値上がりするから、価格転嫁できる企業は良いが、出来ない企業は収益が減って行くことを念頭に考える。

・製造業や部品メーカー、食品など、不利な企業を考えることが大事。

・こうしたときは、その業界でシェアの高い企業を知っておくと有利である。

・全体が下がったときにシェアが高い企業も売られたら、価格転嫁しやすいから反転が早い。 - 「財政投資」関連。

・内需株に属すが、そもそもの「内需株」という見方がここ数年変わっている。

・化粧品や食料が中国や東南アジアで大きく伸びて、内需株ではなくなっていった。

・従って、口調では「内需株」というが、中々住み分けしにくく、財投、災害関連、建設ITCなどに分類されることが多い。

→これらは政策や予算が絡むことが多く、政策が景気刺激時には採用されやすい。

→ある意味、防衛関連もこの分野に入れることが多い。

まとめ

- 「分類」という考え方。

・運用者ではこうした「分類」という考え方が行われやすく、本当は違うということも、流れで一気に動くことが多い。

・従って、材料に対する分類は大事であるが、こうした大きな枠組みは頭の中に作っておいた方が良いと思う。

→対応が早くなる。

→物色対象が楽になる。

テクニカルかファンダメンタルズか

テクニカル、ファンダメンタルズ

- 基本的、源太はファンダメンタル的なテクニカル派。

→どちらが良いということはない。

→どちらが自分を納得させやすいかである。

→文科系と理科系という「脳」のシステムによる。

- ファンダメンタルズは特に難しく考えない。

・一般的にレポートを書く上で、誰でも経済状況や推奨理由を書くので、特に難しく考えず「そうなんだ」と思えば良い。

→極める話まではまだ必要がなく、信じすぎるのも良くは無い。

→運用システムの考え方で十分わかる。

基礎的なチャート

- 見るのではなく意味を覚える。

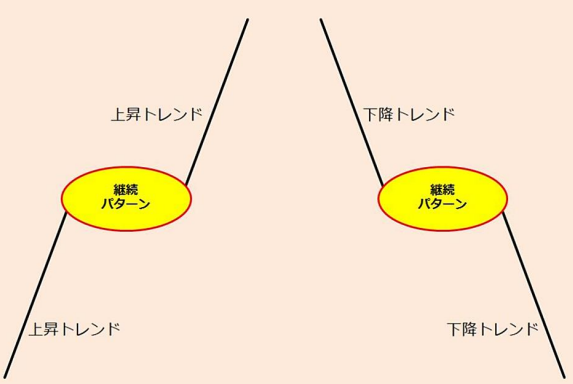

・上昇パターンも下降パターンも思案する(揉みあう)時間がある。

- 基本的には視覚が示すとおりになる。

・多くの形があるが、基本的には視覚が示すとおりになる。

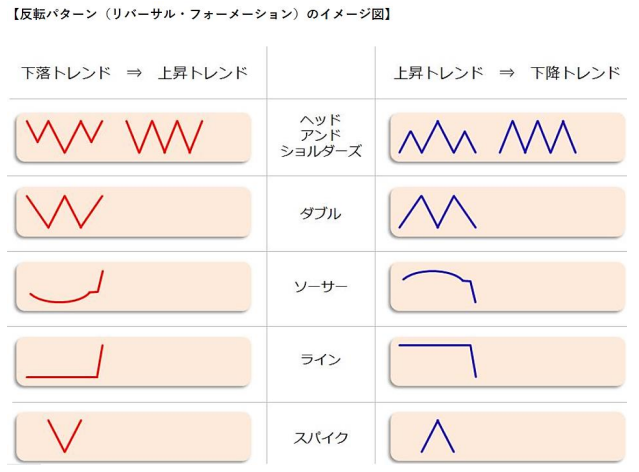

・「反転パターン(リバーサル・フォーメーション)」

これらの名称は海外の分析の仕方であって、日本のようなローソク足が存在しないから考え方が甘い。

→日本は昔から投資手法が優れていた。

→特にテクニカルが進んでおり、米相場を極めた「本間宗久」などは一度検索しておいた方が良い。 - 反転パターン(リバーサル・フォーメーション)

- こういう形よりも保ち合いになる形の方が大事。

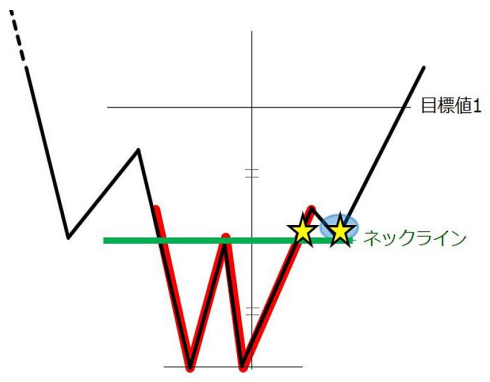

例えば、よくある底入れの形。

・この形状は、中段もみ合いでも応用できる。

→下で投げたのは投げた方の心理が一回目。

→上値型の下落に対しての反発。

→売り損なった人や迷った人が下値割れを嫌った投げ。

→それを克服した後に再確認して上。

→「継続パターン」場面でも非常に多い。 - 「確認」があってからの判断。

・基本的にはチャートは「確認」があってからの判断だから、参加に遅れやすい。

・中期的なときは良いが、早さや暴落場面、天井場面などのとき、間を重要視するタイミングでは難しい。

チャートと源太指数

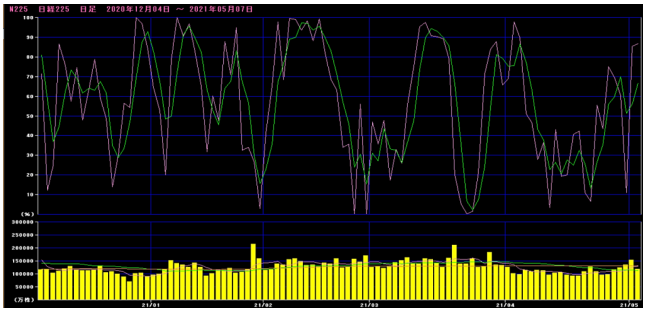

- 形式物よりも源太指数は先行性が高い。

・こうした形式物よりも、逆ウォッチであるとか、ストキャティクスのような過熱であるとか、エネルギーをファンダメンタルズと併せての方が理解しやすい。

・また、対応が早い「先読み」的な雰囲気がある。

→源太指数は、これらが圧縮した形と思えば良く、先行性は相当高い。

→形状や位置ならばボリンジャーバンドがAIに使われているケースが多い。

エントリー「実際どう買っていくのか?」

エントリー

- 実際どう買っていくのかを考える。

・分類(属性)、簡単なチャートからの見方、そして、源太指数などの使い方から、銘柄選択は出来ただろう。

・では、実際どう買っていくのかを考える。

購買概念

- 買いたい理由が明確でなければならない。

→その後の対応が違う。

→間違ったら売るのか、それでも信じるのか。

→聞いた株式については「想定外」ならば売却。 - その後の対応が違う。

・初めから「上がるまで長くかかる」という株式ならば、少々下がっても地合いが問題なければ保持しても良い。

・他人から聞いた場合は、構想と違う動きになったら反対売買をしないと、下がったときに相手の「言い訳」を聞いて信じてしまう。

・従って、人から聞いたり、書いてあるものを売買するときは、十分調べて納得いってから買うのが良く、急ぐときは打診して、その後の動きを見てからが良い。

エントリー

- エントリーは2種類の考え方がある。

・テクニカルタイミング(効率的運用)。

・ロングポジション(中期的運用)の考え方。

人に聞いて即効性を求めるのは、他人が何らかの判断で推奨しているのであるから、殆どが前者に当たると考えている。

テクニカルタイミング

- 最近流行りの指数化したテクニカルは瞬間が勝負になる。

→株式投資はテクニカルに頼ると、瞬間のその値段しかないから買い焦るときがある。

→上昇後に再び下落し、買うべき値段が再度示現したら、意味が変わることがある。

→N波動やWボトムは再び割れたら底割れと判断される。

→遅れて再び同じ値段に指値したら、買えた後に下がる事が多い。 - もっともらしいが個人が対応するには難しい。

・AIプログラムから習得しているので、もっともらしいが個人が対応する目先型テクニカルは難しい。

・タイミングをピンポイント化して、両建てなどを解説しているテクニカル販売会社が多いが、その手法は15年ぐらい前のヘッジファンドのAI手法で、その瞬間の行動であって、示現したときに注文を出す個人投資家は、既に遅かったり、少し値段がずれたりする。

・机上の理論が非常に多い。

→それ故に、テクニカルでは急いで注文発注することが多い。

→本来、損しないために考えられた物なのに危険が伴い始めた。

→AIですぐさま出さないと上手くはいかない。

→思惑と違ったときの対応に、個人とAIで差が出るという方が正しいか。

AI注文には注意

- アルゴの注文の出し方。

・同時間、同株数、同値で売り買いの注文が出るのがアルゴ注文。

・過去は同じ株数の注文であったが、現在は同時間、同値で株数は小口バラバラというのが通例。

・終日合わせて買う株が決められている注文もあるが、基本的には不明な部分が多々ある。

→この動きが出たら、自分の意向に沿ったものならば良いが、そうでないときは撤退する。 - 古いAIシステムは既に解析されている。

・古いAIシステムという最近流行りの物は既に現在のAIで既に解析されている。

→手数料無料の証券会社は、ヘッジファンドに注文内容データを流している。

→「逆指値」はAIなどでは解析されているから逆に狙われる。

→エントリーの仕方が非常に難しい。

→目先のテクニカル活用場面で「板読み」を使うと有利になる。

テクニカル

中長期的なテクニカルは、クラッシックな物は基礎だから覚えて良い。

しかし、それを数値化した物は殆どがストキャティクスに代表されるサイコロジカルであり、源太指数の「乖離」と同じ考え方である。

- 移動平均に変化付けたボリンジャーバンド系。

・もう一つは移動平均に変化付けたボリンジャーバンド系が多く、移動平均からの乖離を予定数字としたもの。

・ブレイクしたら次の抵抗ラインまでという形で、AI注文で組み込まれることが多い。しかし、その騙しや「逆指値」狙いが多く、意外に難しい。

・中期に開発されたシステムが、実は短期売買向けになっている。

位置から見た「先読み投資法」

- テクニカルでも時間軸に余裕がある方が有利。

・テクニカルをロングで構えるならば、一般の基礎的なテクニカルで十分である。

・それならば「行動ファイナンス理論」のような、需給や絶対に行動しなければならない、決まった行為に対しての考え方が良い。

・源太指数の株価平均乖離表があれば、十分すぎるぐらいの成果が出るはずである。 - ロングで考えると買う時間に余裕が持てる。

→今日の良いところで買えば良い。

→今日中ならどこでも良い。

→今日でなくても良いかもしれない。

→ゾーンで考えることが大事である。

つまり、昨今のテクニカルは「今」を追求し過ぎて、先を想定しない。

我々、運用論者は目先投資をしても、「明日上がるだろう株式を今日中に買う」というのが基本理念で、明日よりも来週、来週よりも今月という考え方になる。

→目先は駄目でも「この位置なら」という水準で「我々のテクニカル」を使う。

→バイオリズムは人が売りたいときが判りやすい。

→株式は上がるタイミングで買うのではなく、投げてくる場面で買う。

短期売買

- 短期売買はタイミングが大事。

・源太も短期売買は行う。

・そもそもディーラーだけに早い投資が好きである。

→一日の動きを頭に入れる事。

→初めからある程度銘柄を絞って、時間で変化した物へ向かう。 - 「板読み」投資法。

・源太はディーラー経験者なので板が判る。

→板は感情が一番現れる。

→買える、売れると思う場所に注文が並ぶ。

→売りが多いと上がるのは、「ここまで上がる」と思う人が多いから。

→見た目と板は違う。解釈が面白い。

→目先投資では良く使う。

・板は形ではなく心理戦だと思う事!

注文の出し方を考える

注文の出し方

- 注文の出し方を考える。

・エントリーの仕方を技術的に書いて来たが、今回は注文の出し方を考えてみたい。

・ベテランになると、こういう部分は無駄かもしれないが、もう一度振り返ってみたらどうかと思う。

・我々は長い間売り買いをしてきた。

・多くの方がどこかで大勝負していくが、その後、滅多に行わなかった大勝負の頻度が高くなる傾向にある。 - 自分にルールを当てはめる。

・300万円から1億円まで築き上げた人や7万円から1億円以上になった人は、自分にルールを当てはめており、勝負所までは地合いを知ることに徹している。

・今こうして、新たに始める方、そして、過去の動きを改めようとする人は参考にしてほしいと思う。

自己管理と資産管理

- 本来、別々にして語る物ではない。

→源太の資産管理は、将来的な攻めを掴むための資産管理。

→儲かった儲からないではなく、「何を行っているのか」という自分を知ること。

→資産総額を守ることは「自己管理」をすることで、まずはデータを集める。

→自分の癖や直さなくてはならないところを自分で探す。

→敵の弱いところを探すのと同じである。 - 注文を出す。

・自問自答を一回やってみる。

→買う物は個別株単独の材料か、市場全体の動きの延長か。

→テクニカルから選別された投資根拠か、市場全体から見た循環視点か。

→今日中に買うのか、今しかないのか。

→買わなくてはならない時間を考える。 - いくらまで買うのか決める。

→どうしても買いたいのか。

→高く始まると思うか、下から始まると思うか。

→手を出す株式の環境を考える。

→売買の許容範囲を考える。 - 決め方。

・「いつ上がるのか」「どこまで上がるのか(何処で売るつもりなのか)」。

→この2点で、買うタイミングと買い指し値が決まる。

→前日のNYの環境、時間外の日本株の状況。

世界の株価

→信用取引の状態はどうなっているのか。

信用取引の状況

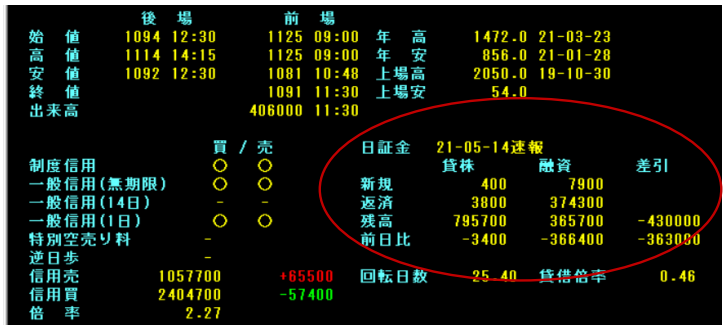

・各社で違うが、言葉は一緒である。

・左下「信用売」「信用買」と書いてあるのが、信用取引で売りと買いの建ち玉関係。

・週に一度、水曜日発表。

- 信用取引で売りと買いの建ち玉関係。

・信用取引は担保の3倍買えるが「仮需」と呼ばれ、やがて反対売買しなくてはならない。

・いわば「借金」という感覚を忘れてはならない。

・信用の買いを「買い建ち」、売りを「売り建ち」という。

・信用の持ち玉のことを「建ち玉」という。

・「逆日歩」とは信用で売りが多すぎると株券を借りるコストが高くなる。

・売りを諦めさせて、買い戻しを勧めるために、売った人から一株いくらという金利を取る制度。

・ちなみに、証券会社の立場や証券金融の場合は、売り建ちを「貸株」、買い建ちを「融資」と呼ぶ。

- 「速報」。

・毎日夕方に「本日、新規で売り買いがどうなっていたのか」が発表される。

→この場合は、多くの人が利食い売りをした。

→融資残が減ったということは、信用の買いが少なくなって回転していると言える。

・これらは最初は気にしないで良いが、拮抗した市場になったときに、私の書き物などで信用残について述べた時に、気にしたら良いと思う。

投資金額

- 1回の注文金額を決める。

・小額投資は仕方がない。

・基本的には自分の給与がワンショットと言われている。

・とにかく、1回の注文金額を決める。

→損益パーセント(%)を知る。

→所有期間が何日間なのか。

→どのようなときに、損をしたか儲かったか。

→どのような考え方が良かったか悪かったか。 - 1回の注文金額を決めておいた方がやりやすい。

・日記に似た「資産管理表」を作るようにする。

→先乗り株カレッジの「収益管理ツール」。

注文を出す

- 口座がどのような状況になるの。

・注文を出すときには、そのことで口座がどのような状況になるのかを考える。

→資金は豊富か?

→これ以上、売買出来ない状態なのか。

→決めてあることでも資産の何%使っているかを確認する。 - 板状況を見る。

・自分が指し値注文を出したら、板状況の雰囲気が変わったかどうかを見る。

→感情で買うときもあるが、それで行き過ぎた投資になることがある。

→ときに違う銘柄を売買しているときがある。 - ワンショットを考える。

・資産の1割までとか、ワンショットは考えた方が良い。

・1億円越えた方も「ワンショットは300万円」とおおよそ決めている。

→強気のときはその倍数で投資を増やす。

→その代わり、他の銘柄を売却している。

→総資産に対してのポジションを変えないようにしている。

→「単位」と考えて機械的に行動している。

→現在も同じ状況で、自然に「分散投資」が出来ている。

→売りも買いも「資産に対してどのくらいの比重があるか」を考えること。

注文の出し方

短期売買のエントリー

- 一般的にエントリーしたときで注文は終わる。

→買う前に市場心理を考える。

→基本、短期売買は複数回買わない。

→急な値下がりでナンピンすることはある。

→買い上がりは行うこともある。

→しかし、基本は短期売買だから間違ったら返済する。 - 間違ったら返済する。

・なかなかできないシンプルな心理。

・下がったときに「どこまで下がる」と思うと売り難いが、「何処で買おう」と思えば動きやすい。

→反対売買の基本は「損切」ではなく、「買うための枠づくり」と考える。

買い切り

- 1回目から想定量買うパターン(買い切り)。

→テクニカルや情報から確信を持つ。

→「今しか買う時がない」と判断できる局面。

→「一気に買うしかない」と感じるとき。

→これらは勝負めいたときに行うことが多い。

→ここが疎かになって、毎回強く相場を張ってしまう。

普通、個人はそこまで考えないが、自己や運用は「買い切り」という行為は自信があるときしか行わない。

→間違ったら反対売買を素早く行う。

打診買い

- 株式に絶対はないから、一気に買わない。

→この辺りが買いごろか?小額で「打診」することで手ごたえを調べる。

→人から聞いた「情報系」に対して行うことが多い。

→チャートなどで想定の数字に来たとき、様子見で買う。

→市場の動きが読み難いが、狙うべき値段や時間が来た。

→急落時の買い向かいは自信があっても打診して味を知る。

→ブラックスワンが多い。

→有望株の押し目を狙っていたが下落しないとき、どうしても欲しい。

→「打診買い」は、変形の「買い下がり」という手法にも似ている。

→「買い下がろう」の意識が強いと、下がる値段の幅が狭くなる。

→打診買いは、あらかじめトータルで買う株数を決めておく。

→次に買う指し値をあらかじめ計算しておく。

→場面を想定しておく。

→下がっても「ここなら戻れる」という位置では買わない。

→日経平均はじめとした市場環境に変化は無いか。

→打診は上に抜けても買うポイントに来たら買う。

・買い増しのチャンスを逃したら、資産に大きく影響がない範囲だから、思い切って引っ張っていくことが多い。

エントリーの考え方

- エントリーの考え方は、注文にも関わって来る。

→ひと銘柄でその口座に負担を掛けないようにする。

→撤退するときの条件を決める(ポイントに行うことが多い)。

→「何故買ったのか」前提がくつがえったら反対売買する。

これまで話したことが、株式を売買する基礎である。

そこにプラスされるのが、源太指数や源太カレンダーのポイントの日などのリズムという「アイテム」である。

ここからは「時間」で注文を考えていくなどの少し高いテクニックになる。

最後に

ここまでの「売買手法の確立」を簡単にまとめておく。

1.「分類」という考え方。

:バリュー株、グロース株。

2.テクニカルかファンダメンタルズか。

:基本的なチャート。

3.エントリー「実際どう買っていくのか?」。

:テクニカルタイミング、位置から見た「先読み投資法」。

4.注文の出し方を考える。

:自己管理と資産管理。

5.注文の出し方。

:買い切り、打診買い。